El suelo tiembla cuando docenas de bueyes y centenares de hombres hacen avanzar las pesadas helépolis para colocarlas bajo las murallas de Aurelianorum, la actual ciudad francesa de Orleans. Desde lo alto de los recios muros se afanan arqueros, lanzadores de venablos y soldados que arrojan pesadas piedras o que vuelcan, sobre los letales ingenios del enemigo, recipientes llenos de pez ardiente. Cualquier cosa con tal de detener a un enemigo que es tenido por el más bárbaro entre los bárbaros. En Aurelianorum se mata y se muere con el frenesí de quienes llevan semanas haciéndolo y desesperan. Pues son ya 25 días los que los hunos llevan atacando sin pausa las murallas de la ciudad. Desde que el día 7 de abril de aquel año de 451 los guerreros de Atila cruzaran el ancho río Rin, más de una docena de ciudades han caído ante ellos. Pero no Aurelianorum. Allí, el obispo de la ciudad, Aniano, y el rey alano Sangibáno, capitanean una resistencia feroz que los arietes de las terribles helépolis de los hunos no han logrado romper.

Pero puede que hoy lo consigan. Es el 14 de junio y los arietes se balancean y golpean con renovada furia las defensas. Golpe, oscilación, golpe… y, marcando el ritmo, Los guerreros hunos que manejan el gran ariete de férrea cabeza, entonan guturales cantos que invocan la protección y auxilio de los bárbaros y paganos espíritus a los que adoran. Y mientras se esfuerzan con los pesados arietes, mientras miles de sus camaradas los cubren disparando negras nubes de flechas con sus poderosos arcos compuestos y asimétricos, los defensores romanos y alanos de Aurelianorum hacen caer sobre ellos granizadas de flechas, dardos y venablos y ríos ardientes de materias inflamables.

Pero nada puede detener a los hombres de Atila. Un nuevo esfuerzo, una nueva oscilación del ariete, un nuevo golpe y una de las puertas de la muralla cede. Orleans, al fin, será presa del terror que acompaña siempre a los hunos. A pocos metros de allí, sobre su caballo de batalla, Atila el huno, “Terror de Europa,” sonríe y sobre las murallas de la ciudad que está a punto de perecer, su obispo, Aniano, alza los brazos al cielo y pide la protección de su Dios. Y entonces, en el horizonte meridional, al otro lado del río Loira, se alzan las águilas de Roma. Flavio Aecio, Comes et Magister utriusque militiae de los ejércitos del Occidente romano, patricio y tres veces cónsul, ha llegado, tal y como prometió, a la cabeza de un gran ejército de rescate.

No, no es el guion de una película de Hollywood, sino la recreación de lo que realmente ocurrió el 14 de junio de 451 y aunque Aurelianorum está a casi doscientos Km de distancia de los Campos Cataláunicos, aquel día se dio inicio a la gran batalla. Una batalla en la que concurrieron la práctica totalidad de los pueblos de la Europa de la época y en la que la sangre se derramó con generosa y maligna abundancia.

¿Pero cómo fue que Flavio Aecio llegó en tan oportuno momento al rescate? Por qué la batalla iniciada en Orleans sería terminada, seis días más tarde, ¿en los Campos Cataláunicos? ¿Cómo fue posible que Aecio, contra toda esperanza, lograra derrotar a un Atila que parecía invencible? Esta es una historia que pocos han contado por completo y cuyos detalles permanecieron ocultos durante siglos. Es la historia de la última gran victoria de los romanos de Occidente.

Todo comenzó un año antes, en 450 y como toda buena historia que se precie, comenzó con una princesa: Flavia Honoria, hija de la formidable Gala Placidia y hermana del Augusto de los romanos de Occidente, el impulsivo y necio Valentiniano III.

Honoria tenía 31 años y un amante: su chambelán. Pero Honoria se quedó embarazada y el escándalo no pudo ya seguir siendo ocultado. Valentiniano III, furioso, ordenó la ejecución inmediata del amante de su hermana y la reclusión de esta última.

Pero Flavia Honoria no era una frágil princesa, sino que ostentaba el título de Augusta y no se dejaría humillar por su imperial hermano. Así que hizo lo que más daño podía hacerle a Valentiniano III y, de paso, al Occidente romano: envió, secretamente, a uno de sus eunucos a la corte de Atila, rey de los hunos, provisto de una carta en la que solicitaba su protección y de un anillo que, claro está, sería interpretado como un ofrecimiento de matrimonio. Atila aceptó y exigió la mano de Honoria y con ella, un tercio de las provincias que le quedaban al Imperio romano de Occidente y el título de Comes Et Magister Utriusque militiae que hasta entonces había ostentado Aecio y con él, el poder efectivo. Se iniciaba pues la Gran partida de estrategia y acero que desembocaría en la Batalla de los Campos Cataláunicos.

La historia de los hunos es una historia salvaje y oscura. Baste ahora con decir que, probablemente, eran una fracción superviviente de los Xiung-un que tanto aterrorizaron a la primera China imperial y que la forzaron a levantar la Gran Muralla. En cualquier caso, divididos en muchos clanes, cada uno de ellos mandado por un Cur, hacia 350 d.C. pastoreaban sus rebaños en las estepas del lago Baljash y del Mar de Aral, en lo que hoy es Kazajistán. Una pavorosa sequía de veinte años los empujó hacia Occidente y, aunque no constituían un pueblo único, suponían un único e imparable terror ante el que fueron cediendo alanos, godos greutungos, godos tervingios y un sinfín más de pueblos que, o se les sometieron, o huyeron hacia el Oeste, o bien trataron de refugiarse en el Imperio romano.

¿Qué hacía a los hunos tan poderosos y terribles? El uso de un nuevo tipo de arco compuesto, hasta ese momento desconocido en Occidente, cuya característica principal era su asimetría: la pala inferior era más corta que la superior, lo que permitía que, pese a su gran envergadura, un jinete pudiera manejarlo a caballo. Los arcos compuestos se conocían en el Mediterráneo desde los días del Antiguo Egipto, pero no pasaban de los 80 Cm de envergadura, mientras que un arco compuesto asimétrico de estilo huno medía 160 Cm. Esa mayor envergadura se traducía en una potencia de tiro devastadora que permitía a un arquero huno disparar sus pesadas flechas de tres filos a distancias superiores a los 500 metros y dar muerte a un enemigo cubierto con armadura situado a 150 metros. Además, un arquero huno podía disparar a galope tendido 12 o más flechas por minuto y si a eso le sumamos que cada uno de ellos disponía de hasta 10 caballos, obtenemos una hueste guerrera que podía cubrir en una sola jornada distancias de 150 Km, lo que suponía cuadruplicar la velocidad de marcha promedio de un ejército romano o de una banda guerrera goda. Todo eso era lo que hacía invencibles a los hunos cuando se precipitaron sobre el Occidente romano y bárbaro. Además, con sus inmensas manadas de caballos, los guerreros hunos no necesitaban logística: para alimentarse les bastaba con desmontar y abrirle una vena a un caballo y beber su sangre, o con ordeñar a una de sus yeguas o, simplemente, con sacrificar a una de sus monturas para devorar su carne cruda. Súmese a todo lo anterior su terrible aspecto, se deformaban el cráneo alargándolo y se marcaban horriblemente el rostro con infinidad de cicatrices rituales. Por si fuera poco, sus rasgos centroasiáticos, que pocos habían visto antes en Occidente, contribuían al espanto que parecían esparcir ante los cascos de sus pequeños pero resistentes caballos.

Desde que en 370 cruzaran el Volga, los hunos fueron muerte, caos y devastación. Pero divididos como estaban en docenas de clanes, no constituyeron un peligro real para los romanos hasta que, hacia el año 420, dos hermanos, Octar y Rugila, los unificaron. Pero fue con Atila, sobrino de los anteriores y asesino de su propio hermano, Bleda, cuando los hunos, ahora bajo un solo Rey o Shan-Yu, se transformaron en el Azote de Dios y en una pesadilla para los demás bárbaros y para los romanos de Oriente y Occidente. En 447, Atila cruzó el Danubio, derrotó a tres ejércitos romanos, tomó docenas de ciudades y se presentó ante los muros de una aterrorizada Constantinopla a la que impuso un crecido tributo en oro.

Durante los tres años que siguieron, en furiosas expediciones guerreras, los ejércitos de Atila sometieron a todos los pueblos que habitaban entre el Mar del Norte y el Volga. Un gran poder se había alzado y, bajo su sombra, el futuro de los romanos parecía una noche de pesadilla.

No es por ello extraño que la despechada Flavia Honoria se dirigiera a Atila en busca de protección y venganza, como tampoco que en 450 la corte del Rey de los hunos se hallara atestada de embajadores romanos, de Oriente y Occidente, que deseaban conocer una sola cosa: ¿Dónde golpearía Atila a la primavera siguiente? Y es que Atila dudaba si caer de nuevo sobre el oriente romano o, por el contrario, dirigirse contra Persia. Y fue justo en ese momento cuando llegaron a sus manos la carta y el anillo que le envió Honoria y con ello cambió la historia: no sería Constantinopla, ni tampoco Persia, sino el Occidente romano quien sería pisoteado por los caballos de los hunos de Atila.

En Rávena, la capital del Occidente romano, cundió el pánico. Valentiniano III no podía aceptar las exigencias de Atila, por lo que la guerra con Atila el huno era inevitable.

Inevitable, sí, y, aparentemente, perdida de antemano. O así lo creían todos en Occidente. Todos menos Flavio Aecio, “El último de los romanos.”

Aecio conocía bien a los hunos, pues no en vano había pasado buena parte de su infancia y juventud entre ellos. En efecto, fue rehén de los hunos y se hizo amigo de los futuros reyes Octar y Rúa y de Munyuk, padre de Atila. Junto a ellos aprendió a cabalgar con la pericia de un guerrero huno, a disparar el arco compuesto asimétrico y a blandir la lanza. Aecio hablaba como un huno, combatía como un huno y sabía como pensaban los hunos, pero nunca dejó de ser romano y cuando en 425 fue nombrado Magister Equitum per Gallias supo usar a los hunos en su favor y en el del Imperio: entre 425 y 449 Aecio cosechó victoria tras victoria sobre visigodos, burgundios, francos, bagaudas, alamanes… Acumulando un inmenso prestigio como general de éxito y como sagaz gobernante, de facto, del Occidente romano.

En todas esas campañas y victorias, Aecio había contado con el apoyo de contingentes de aliados y mercenarios hunos, pero ahora, en 450, no serían sus amigos, ni sus aliados, sino sus mortales enemigos.

Conocedor de que no contaba con suficiente fuerza como para enfrentar a Atila en solitario, Aecio comenzó por buscar el apoyo de los bárbaros que, tras haber firmado pactos con el Imperio, se habían asentado en las Galias. Y es que Aecio estaba seguro de que Atila golpearía allí: en las Galias. ¿Por qué? Porque la Galia, tras la pérdida de África en 439, era la última gran base de poder que les quedaba a los romanos de Occidente y por ende, Aecio suponía que Atila, como buen estratega, se lanzaría contra la Galia.

Así que había que lograr el apoyo de visigodos, burgundios, alanos y sajones, pueblos todos ellos asentados a la sazón como federados en la Prefectura de las Galias. Si Aecio sumaba los guerreros de todos esos pueblos a sus legiones, podría medirse con Atila, de tú a tú, en el campo de batalla.

Y es que los días en que bajo las Águilas del Occidente romano habían militado 300.000 hombres, habían quedado atrás. Ahora, pasados cincuenta años de penurias y desastres, las listas de los ejércitos de Occidente sólo anotaban los nombres de unos 90.000 soldados: 50.000 comitatenses y 40.000 Limitanei, de los que Aecio sólo podría desplegar en las Galias a no más de 20.000 en el mejor de los casos. De ahí la importancia que para el plan de Aecio tendría que se le sumaran las tropas aportadas por los federados bárbaros asentados en las Galias.

Aecio, contaba, eso sí, con la más eficaz arma romana: la logística. Ya en el invierno de 450-451, Aecio ordenó al prefecto de las Galias, Tonancio Ferreolo, que reuniera víveres, armas, caballos, mulas, carros….. En suma todo lo necesario para que, cuando llegara el verano, el gran ejército que Aecio conduciría al Norte de las Galias, dispusiera de todo lo necesario.

Pero Atila no esperó al verano. Si Aecio supo anticipar donde golpearían los hunos, Atila supo elegir con acierto el “Cuando”. Y es que Aecio esperaba que los hunos hicieran lo que siempre habían hecho: comenzar su campaña a fines de primavera, cuando sus caballos se recuperaban del largo invierno alimentándose de los pastos primaverales. Y es que los hunos, al contrario que los romanos, no estabulaban sus caballos, ni los alimentaban con grano o forraje, sino que los dejaban subsistir como podían durante el largo invierno. ¿El resultado? En marzo o abril, los caballos de los hunos eran sacos de huesos debilitados por el hambre y el frío y sus dueños debían darles un par de meses para que se recuperaran con los nuevos pastos de la primavera.

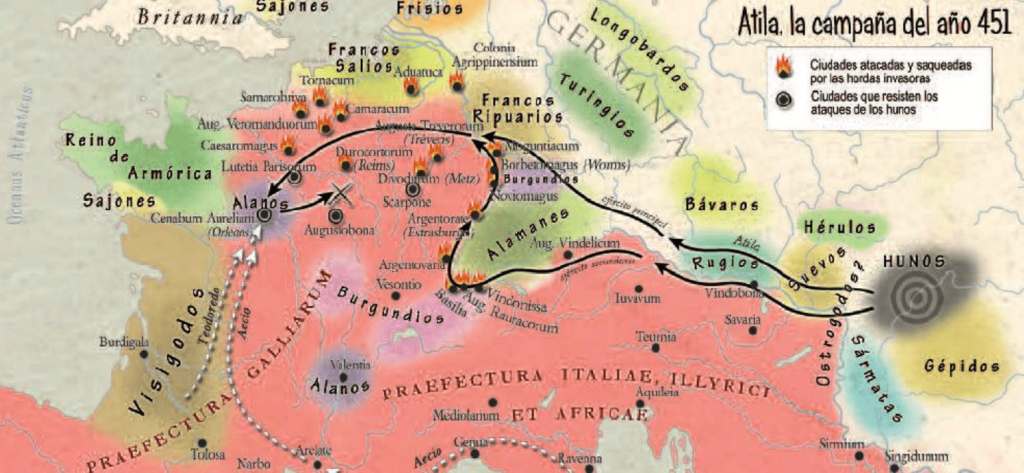

Pero Atila se puso en marcha a fines de febrero. Lo sabemos porque conocemos donde se hallaba: en el Valle del Tisza, y porque también conocemos la fecha precisa en la que, tras cruzar el Rin unos días antes, inició su ataque a las Galias: el 7 de abril. Día en el que tomó y saqueó Metz. Puesto que la distancia entre un punto y otro es de unos 1.400 Km y puesto que el gran ejército de Atila, al contrario que los ejércitos hunos precedentes, no estaría sólo integrado por jinetes, sino que contaría con dos tercios de tropas de infantería, eso quiere decir que tuvo que iniciar su marcha a fines de febrero para llegar al Rin, al lento paso de la infantería, a primeros de abril.

Pero hacer eso, comenzar su campaña cuando el invierno aún no había terminado, era aceptar que su mejor arma: su caballería, comenzaría la guerra con sus caballos debilitados. ¿Por qué entonces? Por dos razones: en primer lugar, porque Atila era muy consciente de que Aecio prevería que el ataque huno caería sobre las Galias y en segundo lugar porque el Rey de los hunos sabía que Aecio esperaría que ese ataque se produjese en junio. Por lo tanto, adelantar la fecha de la invasión de la Galia romana a abril le daba a Atila la ventaja de la sorpresa y la de que las defensas romanas no estarían todavía preparadas. Una doble ventaja que Atila esperaba que compensase que sus jinetes se presentasen en las Galias montados sobre caballos escuálidos y agotados.

Pero avanzaban. Docenas de miles de hombres, miles de carros y más de 150.000 caballos, avanzaban, a fines de febrero y durante todo marzo, bajando por el valle del río Tisza hasta el Danubio y remontando luego este último hasta alcanzar las fuentes del Neckar y descender a continuación por el valle que encauzaba sus aguas hasta las del Rin. Esta ruta, esbozada en un Panegírico imperial escrito por el contemporáneo poeta galo Sidonio Apolinar, terminó llevando, en los primeros días de abril, a los guerreros de Atila enfrente de Confluentes, la actual Coblenza. Allí, Atila ordenó la construcción de puentes de barcas y pasando por ellos, se derramó la destrucción sobre las Galias.

Pero aunque la premura con la que Atila inició su campaña sorprendió a Aecio, no lo paralizó: en la segunda semana de abril, cuando Atila daba inicio a su campaña de terror en el Norte de las Galias, el general romano, abandonando Italia a la cabeza de unos pocos centenares de hombres de su guardia personal, cruzó los Alpes y para el 18 de abril ya se hallaba en la capital de la Galia romana: Arlés. Allí comenzó a concentrar sus tropas. Pues había ordenado a las unidades del Ejército comitatense de las Galias que se retiraran ante el avance huno y se concentrasen en Arlés y en el Valle del Ródano para desde allí iniciar la contraofensiva romana. La gran batalla se aproximaba. ¿Pero con cuantos hombres contarían Atila y Aecio?

Aunque el ejército comitatense de las Galias aún contaba con unos 20.000 hombres, la sorpresiva irrupción en las Galias de Atila a inicios de abril, tuvo que desbordar y aislar las posiciones de muchas de las unidades romanas destacadas en el Norte de la Prefectura de las Galias. Eso induce a pensar que, como mucho, Aecio lograría concentrar en Arlés y en el Valle del Ródano a no más de 15.000 soldados romanos a los que iría sumando los contingentes aportados por sus aliados: 15.000 guerreros visigodos encabezados por su rey, el viejo Teodorico y por uno de sus belicosos hijos, el príncipe Turismundo; 10.000 alanos y 5.000 burgundios, mandados todos ellos por múltiples caudillos. En suma, la más poderosa hueste que las Galias habían visto desde hacía siglos y cuyo número, además, Aecio esperaba incrementar conforme avanzara, pues esperaba agregarles contingentes romanos de tropas Limitanei, reclutas francos, taifales y sármatas procedentes de los asentamientos de Laeti del valle del Loira y bandas guerreras de otros pueblos bárbaros aliados de Roma, como los sajones asentados en Bayeux o los francos salios capitaneados por Meroveo, hijo adoptivo de Aecio y candidato al disputado trono de los francos.

De los 15.000 soldados comitatenses reunidos por Aecio, unos 5.000 serían infantería pesada, 6.000 serían infantes ligeros y 4.000 constituirían su caballería entre cuyos jinetes habría un millar de catafractas revestidos de pesadas armaduras. Visigodos y burgundios le aportarían, ante todo, infantería ligera y pequeñas tropas de jinetes bien armados que servían en las comitivas de sus reyes y jefes y en cuanto a los alanos, estos aportarían unos 5.000 excelentes jinetes y una masa de infantería ligera. En suma, Aecio podría llevar al campo de batalla unos 10.000 jinetes y unos 35.000 infantes de los que sólo 6.000, como mucho, serían infantería pesada.

Y Aecio hacía bien en reunir todo lo que pudiera para combatir a Atila. Pues el Rey de los hunos había convocado una inmensa horda constituida por guerreros procedentes de innúmeros pueblos bárbaros cuya lista nos proporcionan autores antiguos como Sidonio Apolinar, Prisco y Jordanes: hunos, gépidos, ostrogodos, francos salios y ripuarios, brúcteros, turingios, suevos del Danubio, esciros, hérulos, rugios, neuros, longobardos, burgundios orientales, bastarnas, alanos tanaitas, neuros, belonotos, sármatas yaciges, gelones, Akatzires, Amilzuros, itimaros, Tonosouros, Saraguros, Onoguros, Ulmerguros y Boiskoi. Algunos de estos pueblos tenían una reputación terrible. Los gelones, por ejemplo, un pueblo indoiranio de jinetes que habitaba en las estepas del Sur de la actual Rusia, eran célebres por su feroz costumbre de arrancar la piel de los enemigos que abatían y usarla, aún ensangrentada y fresca, para cubrirse con ella o para usarlas como manta que echar sobre el lomo de sus greñudos caballos. Los alanos tanaitas, por su parte, arrancaban las cabelleras de sus enemigos para engalanar con ellas los arreos de sus caballos y los neuros ostentaban la inquietante fama de entrar en éxtasis guerrero y transformarse en hombres lobo de ojos enloquecidos y espumeantes bocas.

Con todos esos guerreros, Atila constituyó un ejército de unos 24.000 jinetes, de los cuales 15.000 eran hunos y agregó a esa poderosa caballería unos 36.000 infantes, la inmensa mayor parte de los cuales fueron aportados por tribus germanas como los ostrogodos, gépidos, francos, suevos del Danubio, hérulos, etc. En suma, no menos de 60.000 hombres cruzaron el Rin a primeros de abril y cayeron sobre las Galias.

Como se habrá advertido, la caballería de Atila doblaba ampliamente la que Aecio tenía consigo y en cuanto a infantería, ambos ejércitos estarían casi igualados.

Sorprendentemente la estrategia que Aecio planteó desde un principio y que se evidencia mediante un cuidadoso análisis y confrontación de las fuentes, en especial la Vida de San Aniano, los fragmentos conservados de la obra de Prisco, las cartas y panegíricos de Sidonio Apolinar, la Historia francorum de Gregorio de Tours, la Vida de San Lupo y la Getica de Jordanes, ha quedado en la sombra. Fue una estrategia brillante y Aecio la ejecutó con maestría. Atila, por su parte, cayó de cabeza en la trampa que Aecio le había preparado. Veámoslo.

A primeros de abril, ya lo hemos visto, Atila cruzaba el Rin. Su objetivo inicial: sorprender a los romanos, estaba conseguido. Ahora tenía un segundo y apremiante objetivo: encontrar forraje, grano y víveres para sus famélicos caballos y sus hambrientos guerreros. De ahí que dividiera su gran ejército en cuatro columnas que, dispersándose por el noreste de la Prefectura de las Galias, se dedicaron, con saña, al saqueo y la destrucción. No sólo alimentos y forraje. Atila asaltó varias ciudades provistas de fabricae, esto es, de grandes complejos de fabricación de armas, armaduras y máquinas de guerra que le eran muy necesarias para reequipar a su exhausto ejército. Fue así como, en rápida sucesión, fueron cayendo ante las hordas de Atila las ciudades de Coblenza, Colonia, Metz, Tréveris, Worms y Estrasburgo.

A continuación, desde los valles del Rin y del Mosa las columnas de Atila convergieron sobre el valle del Sena, saqueando a su paso Reims y Tongres, y talando e incendiando los campos en una espiral de destrucción que parecía consumir la tierra toda hasta que el gran ejército huno, de nuevo reunido, cruzó el Sena por el puente de Melun, al sur de París, desde donde la hueste se dirigió derecha hacia Aurelianorum, la actual Orleans.

Era lo que había previsto Aecio. Sí, Aecio sabía que Atila, tras saquear el Noreste de la Galia, se dirigiría contra Orleans. ¿Por qué? Porque Orleans era la ciudad clave que controlaba el Valle del Loira y desde él daba acceso al del Ródano, a Arvenia y a Aquitania. Esto es, a las últimas regiones ricas y populosas que controlaba la Roma de Occidente y hacia el Reino aliado de los romanos más poderoso: el de los visigodos. Para quebrar la resistencia romana y aniquilar a sus principales aliados, Atila tenía pues que tomar Orleans y ante sus muros llegó el 20 de mayo de 451, metiéndose de lleno en la trampa que Aecio le había preparado.

En efecto, si uno lee atentamente la Vida de San Aniano y la pone en correlación con un olvidado pasaje de Jordanes, comprenderá la genialidad de Aecio: A fines de abril, Aniano, obispo de Orleans, fue convocado por Aecio en Arlés en donde el Patricio y tres veces cónsul, le ordenó que, junto con el rey alano Sangibán, se encargara de la defensa de la ciudad a toda costa. Una ciudad cuyas defensas y guarnición fueron reforzadas a toda prisa. Más aún, de la lectura de dichas fuentes se extrae otro dato precioso: Aecio prometía al obispo Aniano que el 14 de junio se presentaría en Orleans a la cabeza de un formidable ejército de rescate. Con dicha promesa, el obispo regresó a su ciudad justo antes de que Atila la cercara.

Así que cuando Atila se presentó ante Orleans se halló ante una ciudad con unas defensas remozadas y ampliadas, una guarnición poderosa y una esperanza: si aguantaban hasta el 14 de junio, Aecio los liberaría.

Y es que Aecio esperaba que Atila, con su ejército victorioso y ahíto de saqueo y matanza, sí, pero ya agotado tras tres meses de campaña, terminara de desgastarse ante los muros de Orleans.

Y así fue: durante casi cuatro semanas, Atila lanzó asalto tras asalto contra Orleans y mientras los días pasaban en ataques furiosos, sus hombres, tras haber saqueado los alrededores, sufrían hambre, morían a cientos en los inútiles ataques y se desesperaban. Y mientras tanto, Aecio avanzaba.

Sí, por una ruta que Atila nunca hubiera previsto: avanzando por el Sur y no por el camino que bordeaba la ribera oriental del Loira. Y mientras progresaba, reunía más y más tropas. Tropas que estaban descansadas, pues al contrario que los hunos, no llevaban en campaña desde fines de febrero, sino que la iniciaban en mayo. Tropas bien alimentadas, montadas y provistas de armas y equipos: pues los arsenales, graneros y depósitos preparados desde hacía meses por el prefecto de las Galias, los aguardaban al final de cada etapa de su marcha. Y así, el día pactado con el obispo Aniano, el 14 de junio de 451, Aecio ordenó que sus portaestandartes alzaran las águilas, dracones y flámulas de sus legiones y vexillationes y ondearon justo cuando el ejército de Atila, desorganizado por el frenesí del saqueo, pues los bárbaros acababan de romper la última defensa de Orleans y penetraban ya en la ciudad, dejaba su flanco y su retaguardia expuestos e indefensos, pues no esperaban que un ejército llegara en aquel momento y por aquel camino.

Fue la matanza y la destrucción: las tropas de Aecio barrieron a los hunos del puente de Orleans y destrozaron sus desordenadas filas. Atila, dándose cuenta de que la aniquilación caía sobre su hueste, se puso a gritar órdenes con desesperación y mostró su genio al lograr sacar, a duras penas y con numerosas bajas, a su ejército de la trampa y alejarlo, a toda prisa, hacia el Este en una precipitada fuga. Atrás dejaba miles de cadáveres de sus guerreros, millares de cautivos romanos que fueron liberados y buena parte de los carros en donde habían ido amontonando el botín obtenido en el saqueo de las ciudades del Norte de la Galia.

Atila huía y Aecio, que no se dio descanso, lo perseguía como un león a su presa. Y mientras lo acosaba, sumaba a su ejército más y más hombres de guerra: los alanos de Sangibano, limitanei romanos del país armoricano, laeti sármatas y francos y guerreros sajones de Baiocasium.

Fue una persecución feroz y los romanos casi atraparon a los hunos en el paso del Sena. Pero aunque Atila logró zafarse una vez más, no fue muy lejos: tras cinco días de huida agotadora, su retaguardia fue atacada por la vanguardia de Aecio a 5 millas de Troyes, en el camino a Artis Sur-Aube. Ubicación que nos proporciona una de las copias antiguas supervivientes de la obra del contemporáneo Próspero de Aquitania.

El rey de los hunos se vio forzado a detenerse y formar su círculo de carros para defenderse. Caía la noche del 19 de junio y traía en sus negras alas una nueva batalla que se desencadenaría con el nuevo día.

Pero no hizo falta que el sol se levantara para que se iniciara la matanza. Pues esa noche, tras cruzar el cercano río Aube, Meroveo, pretendiente al trono de los francos salios e hijo adoptivo de Aecio, cayó sobre el campamento que ocupaban los gépidos que formaban el ala derecha del ejército de Atila. Meroveo y sus 3.000 guerreros surgieron de la oscuridad y atravesaron el campamento enemigo, matando sin freno y aventando a su paso las hogueras y así, tras haber dejado tras de sí el caos, Meroveo se sumó a las filas de Aecio.

Cuando el nuevo día llegó al fin, Atila, inquieto, mandó llamar a sus chamanes para que le desvelaran el inmediato y bélico futuro: los chamanes hunos, al igual que todavía hoy hacen los mongoles, recurrieron a la Escapulancia. Esto es, a adivinar el futuro usando los huesos quemados de animales para escrutar en las fracturas óseas provocadas por el fuego los vaivenes del destino. Destino aciago: la derrota de Atila y la muerte de un jefe del enemigo. Atila, consternado, aceptó la predicción: encajaría la derrota, pero trataría de zafarse de la aniquilación y lograr al menos escapar con la mayor parte de sus hombres y, además, se consolaba con la idea de que los chamanes predecían la muerte de Aecio.

El sol se alzó. Pero el acosado ejército de Atila no dejaba la protección que le ofrecía su círculo de carros. El campo que tenían ante sí, sobre el que debía de haber ya centenares, quizá miles de cadáveres, fruto del salvaje combate nocturno entre francos y gépidos, debía de resultar inquietante.

A la luz del día los dos ejércitos debieron de medirse y comprobar que contaban con fuerzas muy parejas, aunque es indudable que Aecio, al sumar a sus filas el contingente franco, debía de tener una ligera superioridad numérica. Nueva razón para que Atila dilatara todo lo posible la inminente y temida batalla. Por eso, no fue sino pasado el mediodía cuando ordenó a sus tropas abandonar el círculo de carros y formar en línea de batalla. De tal suerte que si, como le habían predicho sus chamanes, la derrota lo golpeaba, la noche echara su protector manto sobre su desecho ejército y le ofreciera así la oportunidad de escapar.

El campo de batalla era una amplia llanura que sólo se veía quebrada por una empinada colina de amesetada cumbre que se interponía entre ambos ejércitos y ocultaba a su vista un tercio de la formación rival. Aquella colina dominaba el campo de batalla y Atila debió de maldecirse por no haberla ocupado. Pero en la confusión que trajeron los romanos y la noche, le había pasado inadvertida y ahora, a mediodía, la estratégica elevación continuaba libre de bélicos ocupantes.

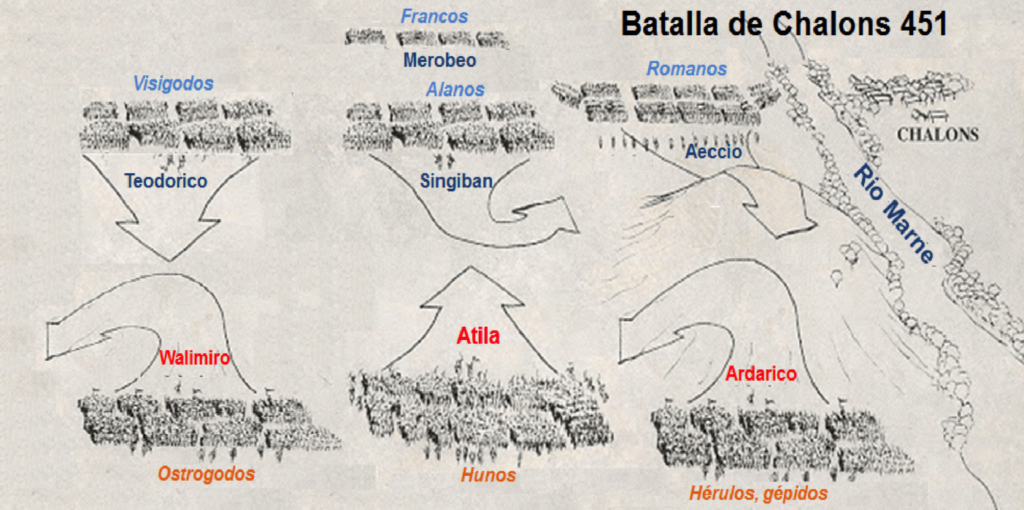

El sol calentaba la tierra y bajo su cegadora luz, Aecio formó su ejército en tres grandes secciones:

Su flanco derecho estaría compuesto por las tropas de Teodorico I: 15.000 visigodos. La inmensa mayoría de los mismos infantería ligera armada con bebras, esto es, jabalinas, con angones, es decir, con lanzas pesadas y con escramas y securones, espadas cortas de un solo filo y hachas arrojadizas. Estos infantes ligeros no disponían de yelmo, ni de armadura alguna y tan sólo se protegían tras escudos de madera o de mimbre forrados con cuero de buey. Esas tropas ligeras estarían reforzadas por pequeños grupos de nobles a caballo rodeados por sus comitivas armadas. Estos pequeños grupos de combatientes de élite irían mejor armados con espadas largas y lanzas pesadas e irían así mismo provistos de yelmos y, en el caso de los más ricos, armaduras de estilo y procedencia romana.

En cuanto a su centro, Aecio lo formó disponiendo en él como fuerza principal a los alanos capitaneados por el rey Sangibano. Además de por los alanos, unos 10.000, el centro de la formación de Aecio se vería reforzado por los burgundios, unos 5.000 guerreros, y por los contingentes de los sajones y de tropas romanas limitanei y laeti del Norte de las Galias. El conjunto debió sumar unos 18.000 hombres. Así que el centro era, junto con el ala izquierda, la sección más poderosa de la línea romana. Una formidable combinación de caballería alana, infantería ligera burgundia y sajona, y de contingentes de veteranos infantes romanos.

Jordanes, historiador de origen godo, trata de arrojar las sombras de la cobardía y la traición sobre Sangibano y sus alanos. Según nos dice con gótica malicia, los alanos habían pensado en desertar y entregar Orleans a Atila. La oportuna llegada de Aecio y Teodorico impidió dar cima a la traición y obligó a Sangibano y a sus alanos a unirse a los romanos. Esta versión de los acontecimientos no se sostiene a poco que uno medite sobre ella. Entre otras cosas porque los alanos de Sangibano, que habitaba en Orleans, eran los principales encargados de defenderla y lo hicieron con brío durante casi cuatro semanas y sin recibir auxilio ni de godos, ni de romanos. La ciudad no sólo no fue entregada a los hunos, sino que fue defendida valiente y exitosamente. Por lo tanto, Jordanes acusa a los alanos de hacer algo que no hicieron y les atribuye unas intenciones que se contradicen con lo que realmente hicieron. Jordanes, simplemente y una vez más, puso por delante su étnico y personal rencor contra los alanos y trató de echar sobre ellos el baldón de la traición y la cobardía y de paso, hacer brillar aún más el valor de sus compatriotas.

Pero el esperpento de Jordanes va más allá, pues para sustentar su acusación contra los alanos, Jordanes dice que Aecio, al no fiarse de ellos, los colocó en el centro de su formación de batalla con la esperanza de que al estar ceñidos por romanos y visigodos, no les quedara más remedio que combatir. Esto no se sostiene. Como veremos, el Centro sería un punto clave de la táctica de Aecio. Si el centro se hundía la batalla se perdía. Aecio hubiera sido un insensato si hubiera colocado allí tropas inseguras y tentadas de desertar al enemigo. Además ¿Cómo se comportaron Sangibano y sus alanos durante la batalla? Pues como tropas aguerridas. Fueron ellos, los alanos, los que aguantaron la embestida de las mejores tropas de Atila y lo hicieron luchando palmo a palmo y retrocediendo en orden y sin romper nunca filas, ni descubrir el flanco visigodo que resguardaban. Hasta Jordanes, sin darse cuenta, certifica que, en el momento álgido y más duro del combate, los alanos seguían peleando y sosteniéndose junto a los visigodos. No parece que esa sea la forma de combatir de unos hombres cobardes y traicioneros, ¿verdad?

Pero Jordanes tenía un solo propósito: alabar y exaltar a su pueblo: los godos, sobre los que hace recaer todo el mérito de la batalla y para conseguirlo, necesitaba deslucir el papel que jugaron los alanos y opacar el que tuvieron los romanos.

Por último, el ala izquierda estaba integrada por las legiones, cohortes y vexillationes del Ejército de campaña de las Galias, por los bucelarios hunos de Aecio, por los francos salios de Meroveo y por la comitiva armada del príncipe visigodo Turismundo, el hijo mayor del rey Teodorico. ¿Turismundo? Sí, Jordanes así lo señala y todo apunta a que Aecio quería tener al príncipe cerca de sí. ¿Por qué? Pues porque de quien realmente no se fiaba era de los visigodos. Y es que eran estos y no los alanos, los que, durante largos años, habían sido aliados desleales e, incluso y también a menudo, enemigos sin más, de los romanos. De hecho, y al contrario que los alanos, los visigodos habían dudado hasta el último momento sobre que partido tomar: si el de Aecio o el de Atila. Por todo ello, Aecio quería tener a Turismundo cerca: sería un valioso rehén si su viejo padre Teodorico vacilaba durante la batalla.

Así que el ala izquierda, mayoritariamente romana, era el ala más poderosa del ejército de Aecio: unos 15.000 romanos, 3.000 francos salios y unos centenares de visigodos y hunos provenientes de las comitivas armadas de las casas de Turismundo y Aecio. En total y como mucho, 19.000 hombres. Este ala tan poderosa tenía la misión de tomar y mantener el punto decisivo del campo de batalla: la colina y tanto su composición, como su papel, trataron de ser omitidos por Jordanes.

En total, Aecio alineó probablemente a unos 52.000 hombres en los Campos Cataláunicos.

Por su parte, Atila formó su ala derecha con los gépidos de Ardarico a los que tuvo que reforzar con contingentes de otras tribus germánicas: hérulos, esciros, bastarnas, suevos orientales, rugios, francos ripuarios y salios, burgundios orientales, turingios etc. Era una fuerza esencialmente de infantería ligera y que se había visto duramente golpeada por el ataque nocturno al que la habían sometido los francos aliados de Aecio. En conjunto sumaría unos 18.000 hombres.

El centro de la línea de Atila, donde formó el propio rey, estaba constituido con los hunos propiamente dichos y a ellos se sumaron los jinetes de las tribus de los sármatas yaciges, alanos tanaitas y gelones, belonotos y neuros, congregando así una poderosa fuerza que rondaría los 18.000 efectivos.

Por último, el ala derecha la confió al rey ostrogodo Valamiro quien formó el flanco derecho de Atila echando mano de sus 15.000 guerreros y de algunos grupos de protoeslavos.

En total poco más de 50.000 hombres. Pues Atila había perdido muchos guerreros durante la campaña y sobre todo, en su descalabro ante Orleans. Así que Aecio tenía una ligera superioridad numérica, 2.000 hombres a lo sumo.

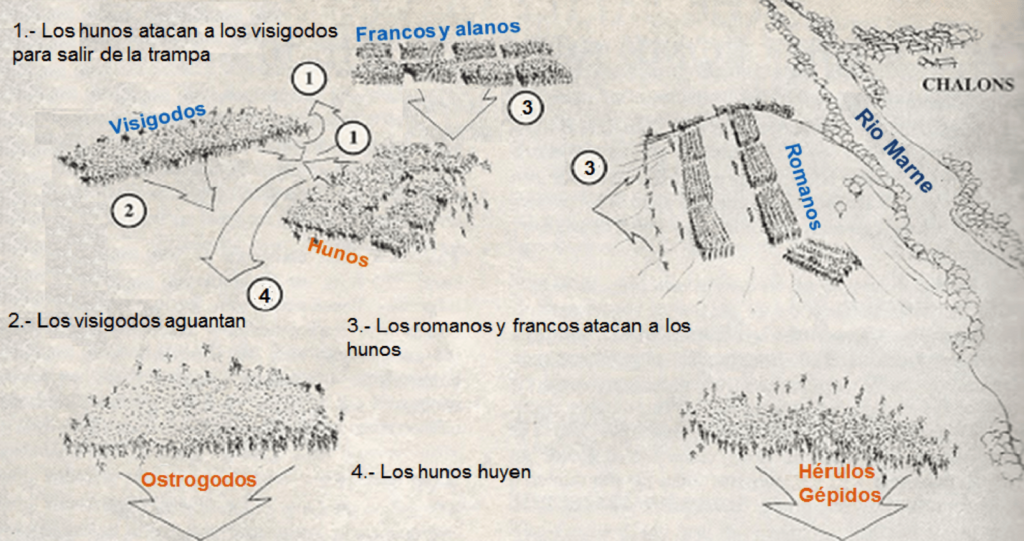

A la hora nona, las tres de la tarde, del veinte de junio de 451, se desató el infierno: el primer movimiento lo hizo Aecio al ordenar a su ala izquierda, la formada por romanos y francos, avanzar súbitamente y a paso de carga, hacia la colina. Como la colina se alzaba entre el ala izquierda romana y el ala derecha de los hunos, la comandada por Ardarico, es probable que este último tardara en percatarse del movimiento de rápido avance iniciado por Aecio. En cualquier caso, Aecio llegó a la cima de la colina antes que Ardarico y ordenó allí a sus legiones y cohortes en una formación densa, con un muro de escudos formado por sus infantes pesados que entrelazaron sus escudos en formación en testudo, tal y como señala Jordanes: : in ordine coeunt et acies testudineque conectunt.” Un muro de escudos romanos que rechazó, una y otra vez, los salvajes asaltos lanzados por Ardarico y sus gépidos. Los bárbaros que atacaban la línea romana tenían que pelear cuesta arriba y sus infantes ligeros no eran rivales para la infantería pesada legionaria que además, se veía auxiliada por eventuales cargas de la caballería y por salidas de la infantería ligera romana y de los guerreros francos. Aecio y su ala izquierda seguían el modelo que aconsejaba Vegecio a inicios del siglo V: situar a la infantería pesada en formación cerrada para mantener la posición y usar la caballería y la infantería ligera para hostigar a un enemigo que, una y otra vez, se estrellaba contra el muro de la inmóvil y pesada infantería romana. Esta, además, iba provista de cinco plumbata, dardos lastrados con plomo, y estaba adiestrada para lanzarlos en mortales y parabólicas andanadas que, a 50 metros, eran sencillamente devastadoras. Como el frente romano estaba formado por su infantería pesada, eso quiere decir que los 5.000 soldados romanos de las dos primeras líneas debieron de hacer caer sobre sus enemigos unos 25.000 plumbata y eso sin contar los 5.000 venablos, que también debieron lanzarles. Así que cuando los gépidos y demás guerreros puestos por Atila bajo las órdenes del rey Ardarico llegaban al cuerpo a cuerpo, lo hacían tras el horror de avanzar sobre los cuerpos de centenares, quizá miles, de compañeros muertos y heridos. Entonces, al chocar con las primeras filas romanas, las formadas por la infantería pesada, se golpeaban contra un muro de hierro, madera y cuero formado por hombres mucho mejor protegidos que ellos: legionarios dotados de yelmo, armadura, grebas y escudo y que, como dice Vegecio, “Llegaban al filo” esgrimiendo sus Semispathia o espadas cortas de dos filos y pasando luego a sus largas Spatahe de doble filo, aunque también habría macabro trabajo para sus pesadas Spicula o lanzas.

Ante ese muro de hierro se estrellaron los hombres de Ardarico. Retrocedieron en desorden y ensangrentados y estaban tan desanimados, que tuvieron que ser reagrupados y alentados a volver al combate por el mismísimo Atila que galopó hasta ellos para evitar su definitivo derrumbe.

El fracaso de su ala derecha tuvo que agobiar a Atila. Pues aunque logró rehacerla y devolverla al combate, era consciente de que Aecio dominaba el campo de batalla que, además, justo en aquel momento, se generalizó: el centro huno, comandado de nuevo por Atila y su cuñado Laudarico, cargó sobre el centro romano, capitaneado por el rey Sangibano y en el que peleaban alanos, sajones, burgundios y veteranos limitanei romanos. La batalla aquí fue muy diferente a como lo había sido en la colina, no sólo porque se peleaba en un terreno básicamente llano, sino porque era la caballería y no la infantería, la que jugaba el papel decisivo: Atila cargó a la cabeza de una masa de unos 18.000 jinetes, de los cuales no menos de 5.000 eran caballeros revestidos con armadura y el resto, arqueros y jinetes ligeros. Así que tembló el suelo bajo los cascos de los caballos hunos y sus arqueros desataron una tempestad de flechas sobre el centro de la línea romana formada por más de 5.000 caballeros alanos reforzados por unos 13.000 infantes burgundios, sajones y romanos. El rey alano Sangibano y sus hombres aguantaron carga tras carga de los jinetes de Atila sin ceder terreno. Fue una lucha durísima y caótica. Cargas de caballería chocaban entre sí o arrollaban a grupos de infantería y todo ello en una despiadada confusión en la que, sin embargo, Sangibano lograba sostener sus filas.

Mientras, en el flanco derecho romano se desataba una lucha fratricida: visigodos federados de Roma contra ostrogodos vasallos de Atila. En una brutal y desorganizada carga de infantería, los ostrogodos se arrojaron sobre los visigodos arrojando una mortífera lluvia de venablos y pasando luego a blandir sus lanzas y a esgrimir sus escramasax y espadas en una feroz batalla en la que se moría y se mataba sin dar ni recibir cuartel, y sin ceder un palmo ante el enemigo. Aquí y allá, entre las masas de infantes visigodos y ostrogodos, se alzaban pequeños grupos de caballeros que escoltaban a los reyes y a los jefes principales. La carnicería fue horrísona y las filas oscilaron atrás y adelante alternativamente, sin que ninguno de los dos bandos obtuviera ventaja alguna. Teodorico, el rey visigodo, montado en su caballo de guerra y rodeado por su comitatus, era el centro de la tormenta de hierro que se había desencadenado en aquel flanco del combate.

Hacia las siete de la tarde las suicidas cargas de Ardarico y sus gépidos, retomadas tras la arenga de Atila, seguían estrellándose contra las disciplinadas filas de los veteranos romanos del ejército de las Galias y de sus federados francos que hacían volar sus temibles franciscas, sus hachas arrojadizas de mango corto y afiladas hojas para romper las acometidas de los gépidos. También el pequeño grupo de guerreros visigodos que escoltaba al príncipe Turismundo se batía con valor en aquel sector de la batalla en el que Aecio fue súbitamente consciente de que había llegado el momento decisivo.

En efecto, abajo, en el llano, a su derecha, los hunos de Atila, carga a carga, estaban haciendo retroceder a Sangibano y a sus alanos. Los alanos y sus aliados burgundios, sajones y romanos no rompían filas, pero iban retrocediendo paso a paso, aunque cobrándose un sangriento tributo. Así que el centro de la línea romana se iba convando lentamente. Atila siguió presionando y entonces, raudo y destructor, giró hacia el flanco derecho romano, hacia los visigodos de Teodorico. Estos se hallaban muy presionados por los ostrogodos, pero se habían mantenido sin ceder terreno. De modo que al retroceder un tanto los alanos, su flanco izquierdo quedó expuesto ante el súbito giro de la caballería huna de Atila. Justo en ese momento crítico, el rey Teodorico de los visigodos fue alcanzado por una flecha y cayó de su caballo para ser pisoteado por los combatientes que peleaban en torno suya. Era el momento decisivo y tanto Atila como Aecio lo comprendieron de inmediato y trataron de aprovecharlo.

Pero Aecio fue más hábil y rápido. Mandó a los romanos y francos de su flanco izquierdo avanzar colina abajo y arrollar a los gépidos de Ardarico. Con los alanos aún combatiendo, pero retrocediendo y con los visigodos reorganizándose y lanzando un enloquecido contraataque contra el flanco izquierdo de Atila para vengar a su rey caído, el movimiento de Aecio, bajando la colina y girando hacia el centro huno, amenazaba con rodear a Atila. Atila, ante ese movimiento de Aecio, tuvo que retroceder a toda prisa. Al ver retroceder al Rey, la línea del ejército huno se deshizo. La noche estaba cayendo y sólo la oscuridad, tal y como había previsto Atila, salvó a su ejército de la aniquilación.

Pero ni siquiera la noche puso fin a la matanza. Ya con la noche dominando el campo de batalla, la confusión se apoderó de los combatientes. El príncipe Turismundo, al tener noticia de la muerte de su padre, trató de alcanzar el flanco derecho en donde los visigodos seguían pugnando por asaltar el campamento huno donde los guerreros de Atila trataban de mantenerlos a raya cubriéndolos con lluvias de flechas. En su intento de cruzar el Campo de batalla en mitad de la noche y la confusión, Turismundo terminó por ir a parar a las líneas hunas y allí se vio envuelto en un desesperado combate en el que fue herido en la cabeza y del que sólo pudo escapar con vida gracias al valor de los guerreros que integraban su guardia personal que logró llevarlo hasta donde se hallaba el grueso de los visigodos que, nada más ver llegar a su príncipe herido, lo elevaron sobre un ensangrentado escudo y lo aclamaron como nuevo Rey.

Aecio también se extravió en el caos y las sombras del campo de batalla en donde se peleaba aún con extraordinaria ferocidad junto a los carros del campamento huno. Al cabo, rodeado sólo por un puñado de sus fieles bucelarios, Aecio logró salir de la confusión y alcanzar la seguridad del campamento que sus generales habían levantado.

Y mientras, Atila, refugiado tras sus carros, se dejaba llevar por la desesperación y mandó a sus guardias erigir una pira funeraria a base de apilar sillas de montar. No quería caer prisionero de los romanos, ni caer bajo sus golpes, así que había decidido arrojarse al fuego y perecer entre las llamas, no bien lograran los enemigos romper su última defensa.

Pero no lo lograron. La confusión, la noche y la dureza inenarrable de una batalla salvaje, impidieron que Atila fuera vencido por completo y los jefes de su ejército lo convencieron de que se serenara.

Terminaban así siete u ocho horas de durísima batalla. Una de las más feroces que recuerda la historia. Una batalla que terminaba con el mito de invencibilidad de los hunos de Atila.

“cadavera vero innumera.” Esto es: ciertamente, los cadáveres fueron innumerables. “ dice el autor de la Crónica gala de 452 escribiendo a tan sólo unos meses de los hechos, y es probable que unos 17.000 guerreros de Atila y unos 13.000 soldados de Aecio y de sus aliados quedaran sobre el campo de batalla. 30.000 cadáveres que colmaron de horror la madrugada de aquel funesto día.

Se alzó un nuevo día. Atila había sido derrotado, pero no aplastado y defendía con ferocidad su recinto de carros trabados entre sí rechazando los ataques de los romanos y sus aliados. A mediodía, Aecio convocó a los jefes del ejército a un concilio para decidir que hacer. Se dudaba entre someter a Atila a un sitio, pues se tenía la certeza de que no contaba con víveres para resistir ni tan siquiera unos pocos días, asaltar su campamento o dejar que se retirara. Esto último fue lo que decidió Aecio. Probablemente y junto con la pregunta de por qué Aníbal no atacó Roma tras Cannas esta sea una de las cuestiones más debatidas de las guerras de la Antigüedad: ¿Por qué no aprovechó Aecio su victoria para aniquilar a Atila? Jordanes nos da la respuesta y es bastante sensata: Aecio no quería aniquilar a Atila, porque si lo hacía, perdería el único contrapeso posible frente a los visigodos. Estos eran sus federados, desde luego, pero habían demostrado que no eran de fiar y sin la amenaza huna podrían volver a las andadas. Así que convenció a Turismundo de que marchara a Tolosa a asegurar la corona frente a sus hermanos y lo mismo hizo con su hijo adoptivo, el rey franco Meroveo, a quien envió al Norte para asegurar el trono de los francos salios. ¿Acertó Aecio? A la luz de los acontecimientos inmediatamente posteriores, no. Pero eso, eso deberá ser contado otro día.

Antes de que te vayas…