Con el nuevo rey, Ordoño I, la Reconquista es ya una realidad imparable. El viejo reducto astur, que casi dos siglos antes había conseguido a duras penas mantener su independencia del poder musulmán, es ahora un poderoso reino con urbes fortificadas, inexpugnables fortalezas y cientos de kilómetros de territorios blasonados con la bandera del león. Ordoño I se encargará también de continuar, y perfeccionar la actividad repobladora de los antiguos territorios yermos en torno a la frontera del Duero. Uno de los que más pujanza presentaba era Bardulia.

Este pequeño y próspero territorio norteño de nombre Bardulia estaba destinado a escribir una página decisiva en la historia de la península. Quizás este nombre resulte bastante desconocido, no obstante el viejo condado cambiaría de nombre a merced de los innumerables castillos que protegían sus zonas fronterizas: Castilla.

En el 866 Ordoño I da paso a su hijo Alfonso III, el Magno. El apelativo lo acabó conquistando en el campo de batalla merced a sus victorias frente al poder islámico. Durante su reinado se intensificaron las acciones bélicas contra el cada vez más debilitado y dividido dominio cordobés, conquistando mediante la espada una gran extensión de territorio ante la impotencia musulmana. Esta sangría fue más contenida en el frente oriental, donde la marca de Zaragoza consiguió resistir el empuje cristiano.

En el frente occidental se recuperaban para el bando leonés Braga, Oporto y Coímbra y, en el 878, los cristianos arrasaron a los musulmanes en la batalla de Polvoraria que les permitió asentar su dominio sobre las recientes conquistas. La frontera del Duero ya era historia. La nueva línea divisoria se delimitaba ahora por el margen del río Mondego.

Las huestes de Alfonso III llevaron su furia hasta la propia Mérida. Por el centro peninsular se tomaron plazas tan emblemáticas como Zamora, Toro, Simancas y Burgos. En la frontera oriental, mientras tanto, ante la imposibilidad de subyugar Zaragoza se decretó un cese de las hostilidades y un acercamiento amistoso entre el rey cristiano Alfonso III y la poderosa familia muladí Banu Qasi.

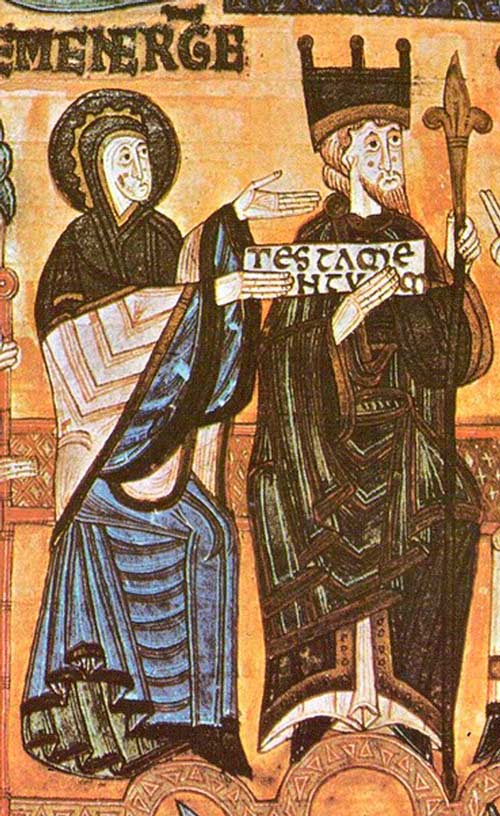

Pero, como hemos dicho, no todo era guerra en la Reconquista. Alfonso, además de un rey guerrero, tuvo tiempo para la cultura y las artes. Él mismo se encargó de impulsar una larga etapa de esplendor cultural con la publicación de varias crónicas y escritos que, además de ensalzar su figura, sirvieron de propaganda para llevar a cabo lo que, ahora sí, empezaba a considerarse como una Reconquista legítima de la antigua Hispania visigoda. Se escriben las crónicas Profética, Albedense y la propia de Alfonso III. El mismo soberano se encargó de la redacción de algunas de estas crónicas.

Pero a pesar de su buen hacer como rey, las viejas prácticas visigodas seguían muy vigentes y el concepto de mayorazgo y nación aún no habían acabado de cristalizar. Una vez más el poderío de un reino unificado era dividido en 909 en una amalgama de débiles reinos. A su primer hijo, García I, le correspondió León, a Ordoño II los territorios gallegos y el tercero, Fruela II, Oviedo y sus cercanías.

Esa costumbre de partir reinos en trozos difiere bastante, si no se contrapone, a las teorías patriótico-cristianas que antes se enseñaban y que aún algunos siguen defendiendo. Qué poco hemos cambiado en mil años en nuestra España del siglo XXI. Estas prácticas se daban con frecuencia en la España de la Reconquista y prueban que eso de la patria unificada tendría que esperar bastante, si no es que seguimos esperándolo. El mayor ejemplo de este despropósito sería Fernando I, rey de Castilla, León, Galicia y Portugal que, tras pasarse toda una vida luchando por ampliar y fortalecer el reino, echó a perder todo su trabajo a la hora de su muerte pues decidió repartir la corona entre sus hijos Sancho, Alfonso, García, Urraca y Elvira. Esto dio, por supuesto, alas a nuestro malhadado deporte nacional: las guerras civiles. Y para más inri entre los miembros de la misma familia.

Si es que, ya diría Ortega y Gasset, los pueblos no tienen un carácter previo que los hace caminar por unos derroteros u otros sino que el “carácter nacional”, como todo lo humano, no es un don innato ni forma parte de la naturaleza, sino que es una fabricación de la propia humanidad, haciéndose, deshaciéndose y rehaciéndose a lo largo de historia. Por eso, las naciones no nacen, se hacen.

Para la llegada del siglo XI y los tiempos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, todavía tendría que pasar un tiempo.