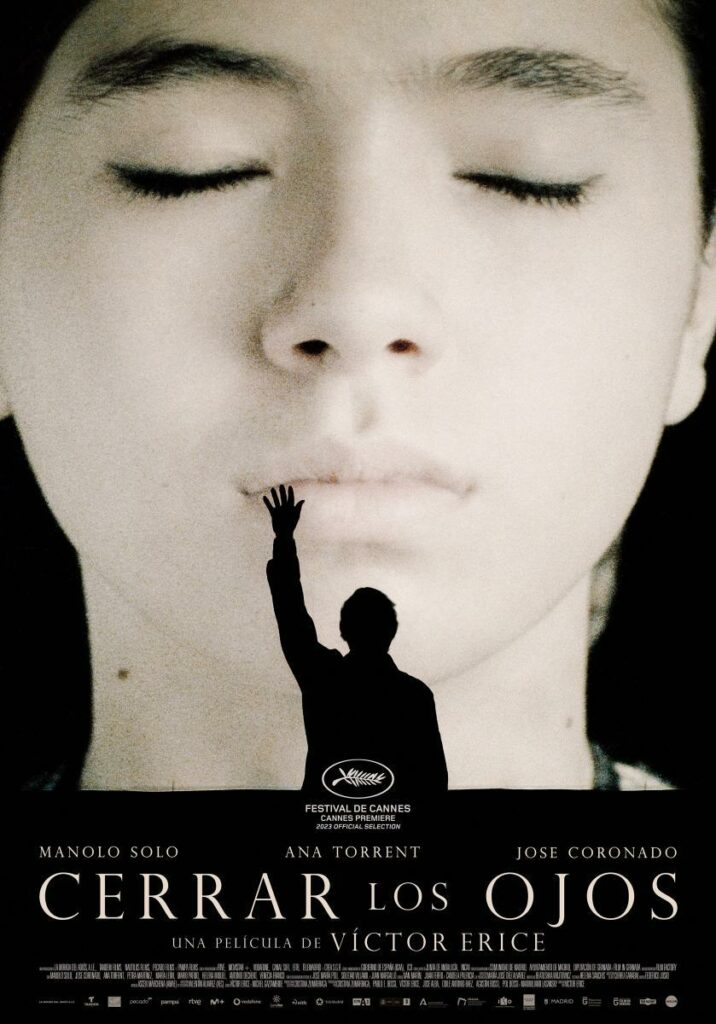

Víctor Erice, uno de los cineastas españoles más conspicuos y renombrados, estrena nueva película después de un tiempo considerable apartado del oficio. Este acontecimiento ya es en sí mismo motivo de alegría y celebración. Tras maravillar a la cinefilia mundial con trabajos tan memorables como El Sur o El espíritu de la colmena, el maestro Erice vuelve a la gran pantalla con Cerrar los ojos, cinta de indudable tono crepuscular, testamentario, aunque a juzgar por la vitalidad, la elegancia y la profundidad intelectual exhibida por el director español en sus últimas apariciones en público, uno desea profundamente que ésta no sea su retirada definitiva, abrigando la profunda convicción de que nuestro eximio cineasta aún tiene muchas historias que contar.

Cerrar los ojos le sirve a Víctor Erice como una suerte de redención personal, como un vehículo para exorcizar los fantasmas y demonios de su pasado, que son al tiempo los de cada uno de nosotros, como espectadores y como protagonistas de nuestra propia vida, y por qué no decirlo, como medio de reivindicar su autoridad como director. La historia, la trama, aparentemente es muy sencilla, modesta, simple: un célebre actor, Julio Arenas (descomunal, titánico, hercúleo José Coronado), galán de profesión, en horas bajas derrotado por ese vil y traicionero bálsamo, el alcohol, desaparece sin dejar rastro mientras se hallaba inmerso en el rodaje de una película dirigida por su gran amigo, el director Miguel Garay (sobrio, austero y excelso Manolo Solo). La desaparición de Julio Arenas se convierte en un misterio insondable, prácticamente irresoluble. Nadie lo ha visto, su cadáver no ha aparecido. Es una especie de sombra que desfila por la frágil línea que separa el ser del no ser, he ahí el busilis del asunto, por decirlo en términos shakespearianos. Parece que se lo ha tragado la tierra. Su presencia sobrevuela toda la película, es un fantasma. Uno se acuerda del Brando de Apocalypse Now; del Welles de El tercer hombre. Años después, un programa de televisión, algo sensacionalista, que se dedica a desentrañar enigmas del pasado, contacta con el director Garay que, tras meditar mucho los pros y los contras, se presta a conceder una entrevista, en la que rememora las postrimerías de Arenas, los instantes previos a su misteriosa desaparición.

Este singular y detectivesco punto de partida, adquiere derroteros totalmente inusuales, ignotos, espirituales, adentrándose en un proceloso terreno metafísico, que trasciende cualquier thriller al uso. Winston Churchill, el eximio premier británico durante los lóbregos años de la IIGM, adversario furibundo de cualquier régimen totalitario, se refirió en cierta ocasión a Rusia como “un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”. Si se me permite el símil, creo que esta célebre sentencia define fielmente la esencia de la cinta de Erice. El protagonista, el director Garay, una suerte de Ulises extravagante en busca de su pasado, presente y futuro, constituye un peculiar alter ego del propio Erice, al estilo del Marcello Mastroianni del Fellini, ocho y medio (1963). Es un hombre de otro tiempo, de otra época, un desclasado, un perdedor. La película es un periplo por la memoria, por la identidad, por los deseos, por los proyectos frustrados, por los sueños inalcanzables, por la amistad, por la camaradería. En definitiva, por las aventuras y desventuras de nuestra propia vida. Es una especie de lienzo vital, donde se reflejan los avatares de la vida de Erice confundiéndose con los del espectador; todo desfila por la frágil línea que separa la realidad de la ficción, o la ficción de la realidad, tanto monta. El cine es vida y la vida es cine, a veces es una empresa harto dificultosa trazar la sutil línea divisoria que separa a ambos. René Descartes, fundador del racionalismo filosófico del siglo XVII, considerado por Nicola Abbagnano en su imprescindible Historia de la filosofía, como el padre de la filosofía moderna con su célebre cogito, ergo sum, estableció una dicotomía, ya algo superada, entre la res cogitans y la res extensa, entre cuerpo y alma, materia y espíritu. Cerrar los ojos se vive con el cuerpo y se siente con el alma, con lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas. Aquí no existe apenas diferencia entre cine y vida. El cine se incardina y se funde inextricablemente con nuestra propia vida. Con la venia de Descartes, le voy a dar la vuelta a su célebre adagio: “vemos cine, luego existimos”. Somos y vivimos gracias al cine; el cine vive y es gracias a nosotros. Podemos perder la memoria, nuestra identidad, podemos pulular sin rumbo por las tinieblas del ser. No importa, el cine siempre perdura, siempre permanece, siempre está ahí, acompañándonos ante cualquier desdicha o junto a cualquier exultación. El cine permanece como fiel custodio de la memoria colectiva de una generación.

El tono que traspira la película de Erice es sumamente intimista, pausado, lento, pesado, como la propia vida, vaya. Es un sincero alegato a favor de un modo de vida ya extinto: el rural, alejado del mundanal ruido y del oscuro y sordo movimiento incesante y agotador de las grandes urbes. Un estilo de vida prístino, propio del Neolítico, cuando el hombre obtenía el alimento de sus propios cultivos. Todo ello se traduce en una atmósfera muy fordiana, hawksiana, rindiendo un sincero tributo a estos maestros impagables, artistas imperecederos y sublimes del séptimo arte: John Ford y Howard Hawks. ¡Cómo no admirar, aplaudir hasta la extenuación, cuando Manolo Solo se aventura, guitarra en mano, a entonar My Rifle, My Pony and Me! ¡Qué bello homenaje a esa obra excelsa del Wéstern, más allá del elogio, Río Bravo (1959), dirigida por el maestro Hawks! Es un momento cumbre, místico, inefable, que ocupará eternamente un lugar indeleble en los registros de mi memoria como espectador. Una evocación panegírica, un alegato encomiástico, una oda de alabanza, un sincerísimo y entrañable homenaje a la totalidad de la historia del séptimo arte.

Decía Hitchcock, en conversación con Truffaut, que el cine es la vida sin las partes aburridas. Cerrar los ojos es el testamento de una vida entera, la de Erice, consagrada, con intensidad y delectación a leer, a formarse, a ver y dirigir cine. Una suerte de testamento de nuestra propia cinefilia. Me atrevería a calificarla de milagro cinematográfico, que se me perdone la osadía, logrando lo inefable: esculpir el tiempo, recordando el célebre libro del cineasta ruso, Tarkovski. Kant hablaba en sus meditaciones sobre el arte, en Crítica del juicio, de la idea de lo sublime. Creo que Erice roza lo excelso y majestuoso, es decir, aquello que desborda y que trasciende nuestro entendimiento, nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de raciocinio, logrando alcanzar un terreno inasible, espiritual y catártico. Si esta obra supone, finalmente, la despedida de Erice del cine, lo hará a lo grande, como los maestros, como Huston y su adaptación bellísima de Joyce, Dublineses; como Kubrick y su maravillosa adaptación de Relato soñado, de Schnitzler, Eyes Wide Shut. Como aseguraba Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, uno no podía salir indemne tras asistir a una ópera de Wagner. Si aceptamos el juicio estético del célebre filósofo alemán de que el arte ha de zarandearnos, sacudirnos, conmovernos, perturbarnos, emocionarnos, etc, entonces podemos asegurar que Erice ha logrado con esta postrera película la obra de arte total.

Antes de que te vayas…