“Al día siguiente, alrededor de la medianoche, la voz de júbilo y reconocimiento resonó en las tiendas de campaña cristianas, y con la voz del pregón se llamó para que todos cogieran sus armas para la guerra del Señor. Celebradas así las pasiones, los misterios, y una vez hecha la confesión, habiendo recibido los sacramentos, una vez tomadas las armas, partieron hacia la batalla campal; y dispuestas las líneas, así como habían sido asignadas anteriormente”.

Crónica de Rodrigo Jiménez de Rada

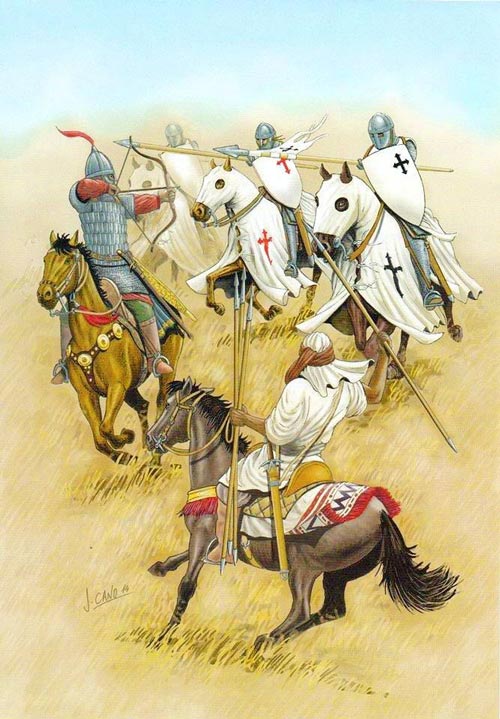

En la madrugada del 16 de julio de 1212 resuenan en el campamento cristiano las llamadas al combate. Miles de hombres encomiendan sus almas al Todopoderoso, temerosos ante la jornada que llega y con el espectro de Alarcos sobrevolando el ánimo de cada uno de ellos. Las cifras de ambos contendientes, exageradas con el transcurso de los siglos, son difíciles de precisar, aunque parece claro que el ejército almohade duplicaba en número a los norteños. Por otra parte, la calidad estaba del lado cristiano. Mientras que Castilla, Aragón y Navarra traían a sus mejores caballeros, la poderosa caballería cristiana medieval, y sus peones son soldados de frontera acostumbrados a las refriegas, la inmensa mayoría de las tropas mahometanas están formadas por simples entusiastas atraídos por la llamada de la yihad, sin el necesario adiestramiento.

En el centro de la formación cristiana se posiciona Alfonso VIII con el grueso de las tropas castellanas, en el ala izquierda se sitúan los aragoneses de Pedro II, mientras que en el derecho los caballeros navarros de Sancho VII se ocuparán de defenderlo. Ambos extremos son reforzados por las milicias castellanas y más atrás, como línea de reserva, aguardan los caballeros de las órdenes militares, principalmente los templarios.

Estando el ejército cruzado mejor armado y más experimento, Al-Nasir distribuyó a sus hombres en tres líneas de combate sintiéndose seguro en su superioridad numérica. En la primera línea apostó a la infantería ligera, sus tropas más débiles y menos entrenadas pero más fanatizadas. Esta carne de cañón debería de servir para frenar el empuje de la poderosa caballería castellana y desestabilizar su avance. Tras esto llegaría la segunda línea, compuesta por soldados más profesionales llegados desde todos los flancos del Imperio. El golpe de gracia vendría más tarde, con el avance de la tercera línea de combate, la élite del ejército, los verdaderos guerreros almohades que habían conquistado todo un imperio únicamente con la fuerza de sus cimitarras. Satisfecho con su disposición táctica, el líder almohade se retiró a su tienda real acompañado de su guardia negra, guerreros voluntariosos que no dudarían en ofrecer su vida a Alá, para enfrascarse en la lectura del Corán. Pero la tranquilidad no le duraría mucho.

El inicio de la batalla transcurrió tal y como había previsto Al-Nasir. Cuando se dio la orden de cargar a la caballería pesada cristiana el ruido tuvo que ser ensordecedor. El estruendo de miles de pesados caballos recubiertos de hierro mientras se lanzaban al unísono contra la vanguardia islámica. Sin embargo, pese a la masacre en las filas musulmanas, los caballeros fueron perdiendo el empuje ante la llegada de la segunda línea que se dispuso a acabar con ellos. Parecía que la contienda no se decantaba por ninguno de los dos bandos, por lo que Al-Nasir se preparó para dar la orden que haría entrar en la refriega a la última línea, la encargada de asestar el golpe definitivo a sus enemigos. Alarcos volvía a repetirse.

Pero no estaba todo dicho. Alfonso VIII pidió paso en la historia al encabezar, en un último intento, un ataque desesperado con todas las reservas que restaban al ejército cristiano. La heroica carga pasaría a la posteridad como la de los “Tres Reyes”. Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII, Castilla, Aragón y Navarra, atacaron como uno solo al enemigo infiel junto a los caballeros de las órdenes militares. El impacto tuvo que ser tan brutal e inesperado que rápidamente las líneas almohades cedieron y los caballeros llegaron al campamento central defendido por la guardia negra. En ese impás los navarros de Sancho VII rompieron las cadenas que defendían la tienda real. El último broche de oro de la Reconquista para una Navarra que se veía ya encajonada entre sus vecinos castellanos y aragoneses y que quedaría inmortalizado al incorporarse al escudo del reino.

Palmo a palmo los sarracenos fueron cediendo terreno y, cuando el propio Al-Nasir huyó abandonando a sus hombres, estos corrieron en desbandada mientras los cruzados los perseguían y masacraban a placer. La victoria cristiana fue absoluta. Alfonso VIII pudo saborear al fin el deleite de la victoria y desde ese momento sería apodado como “El de las Navas”. El jolgorio de los norteños contrastaba con la zozobra y temor con la que recibieron las nuevas los andalusíes, ahora totalmente desprotegidos.

Los cristianos seguirían avanzando y llegarían a tomar algunas ciudades, pero el cansancio, y sobre todo enfermedades como la disentería y la peste, tan habituales, obligaron a las tropas a retirarse. Pero todo estaba ya decidido. Castilla acababa de consolidar de forma definitiva su frontera sur y los restos islámicos de la península habían dejado de ser una amenaza militar. Comenzaba la agonía almohade y del al-Ándalus.

[amazon_link asins=’1910856568,8477377219,8484398307,8435025888,1514304821′ template=’ProductCarouselPers’ store=’academiaplay-21′ marketplace=’ES’ link_id=’275958e4-88f2-11e8-8625-011e9ee5c626′]