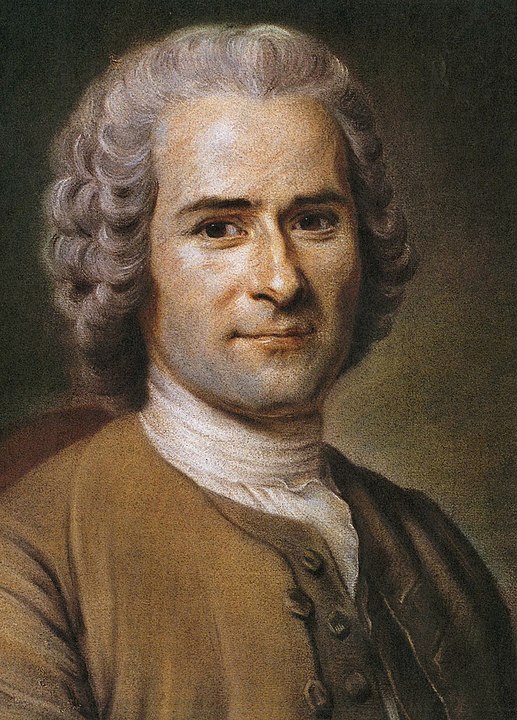

El suizo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) es conocido como uno de los filósofos más importantes de la Ilustración y el más admirado por los jacobinos franceses (para el sanguinario Robespierre era “el modelo de la perfección” y “el maestro de la humanidad”). Por eso, sus restos mortales fueron trasladados al Panteón recién terminado. Durante la ceremonia de su enterramiento definitivo, el presidente de la Convención señaló que “es a Rousseau a quien se debe la saludable mejoría de nuestra moral, costumbres, leyes, sentimientos y hábitos”. En su sarcófago, se lee aún que “aquí reposa el hombre de la naturaleza y la verdad”.

Pero también fue un precursor del Romanticismo, que tantos legados negativos dejó: “Rousseau fue, en efecto, el padre del Romanticismo, en la medida en que para él el sentimiento era mucho más importante que el razonamiento, las pruebas y las refutaciones. Él simplemente sabía que algo era verdad porque creía que tenía que serlo. Un imperativo emocional guiaba su convicción” (Philip Blom, Gente peligrosa, Anagrama, 2012, p. 321). Un pionero de la verdad sentida posmoderna, que hace imposible el debate racional y, por tanto, el entendimiento, pues todo se reduce a relatos subjetivos.

Asimismo, Rousseau es el primer apóstol de la pedagogía (moderna), hasta el punto de haber sido considerado el padre de la pedagogía (el adjetivo “moderna” resulta opcional). Lo que no suele ser conocido es que también se le ha llamado el “padre de la pedagogía de la subordinación de la mujer”: “En 1762, escribirá «Emile ou l’education» [obra germinal de la nueva pedagogía]. En coherencia con la idea de la diferencia de destinos sociales, Rousseau plantea unos principios totalmente diferenciados para la educación de niños y niñas. La educación de «Emilio» se basaría en el respeto a su personalidad y en la experiencia, lo que le debe proporcionarle los conocimientos adecuados que le permitiesen desarrollar sus propios criterios, libre y autónomo. Sin embargo, la educación de «Sofía» debía ir encaminada a hacer de ella una persona dependiente y débil, porque el destino de la mujer era servir al hombre; una educación semejante a la de «Emilio», que la convirtiese en un ser autónomo, la perjudicaría para el resto de su vida” (José F. Caselles, “Pedagogía diferencial, sexo y educación: el sexismo en el sistema educativo mixto y la coeducación como alternativa”, Lecturas de pedagogía diferencial, Dykinson, Madrid, 1991, p. 139).

La práctica ya era otro cantar. Rousseau entre 1747 y 1755 tuvo cinco hijos con Thérese Le Vasseur, una lavandera analfabeta y, según el filósofo, de poca inteligencia, con la que se amancebó a la vez que le servía de criada; eso sí: “De antemano le declaré que jamás la abandonaría, aunque no me casaría tampoco” (Las Confesiones, E-Bookarama, 2019, ed. Kindle, p. 383; en 1768 simuló una pseudoboda). A pesar de que predicó que “un buen padre vale por cien maestros”, entregó a todos los niños –con la oposición, cada vez más débil, de la amante y la ayuda de la madre de ésta– a un hospicio de París en el que “dos tercios de los bebés morían antes de cumplir el año. Un promedio de catorce cada cien sobrevivían hasta los siete años y, de éstos, cinco llegaban a la madurez, para convertirse en mendigos y vagabundos” (Paul Johnson, Intelectuales, Buenos Aires, 1998, p. 36). Unas cifras corrientes en aquella época. No hay noticia de que ninguno de los hijos de Rousseau sobreviviera. Él ni siquiera apuntó el día de los nacimientos. Al primero, lo entregó con una nota anónima; a los demás, ni eso.

Semejante proceder, no le impidió convertirse en el adalid de la lactancia maternal, en una época en la que las mujeres pudientes contrataban una nodriza para evitar una enojosa obligación y recuperarse antes (lo que facilitaba, involuntariamente, un nuevo embarazo, que no se suele producir mientras se amamanta):

“¿De dónde proviene tan irracional costumbre? De otro uso inhumano. Desde que desdeñando las madres su primera obligación no han querido criar a sus hijos, ha sido indispensable ponerles en mano de mujeres mercenarias, que viéndose por tal modo madres de hijos ajenos, de quienes no les hablaba la naturaleza, sólo han pensado en ahorrarse trabajo. Hubiera sido forzoso hallarse en continua vigilancia por el niño libre; pero bien atado se le echa en un rincón sin cuidarse de sus gritos. Con tal que no haya pruebas de la negligencia de la nodriza, con tal que no se rompa al niño un brazo ni una pierna, ¿qué importa que se muera o que se quede enfermo mientras viva? A costa de su cuerpo se conservan sus miembros, y de cualquier cosa que suceda no tendrá culpa la nodriza.

Estas dulces madres, que desprendiéndose de sus hijos se entregan alegremente a las diversiones y pasatiempos de las ciudades, ¿saben acaso qué trato recibe en la aldea su hijo entre pañales? a la menor prisa le cuelgan de un clavo, como un lío de ropa; y así crucificado, permanece el infeliz mientras que la nodriza cumple sus quehaceres” (Emilio o La Educación, elaleph.com, 2000, p. 19; los subrayados son míos).

Como sucede ordinariamente en este tipo de gente, el mejor padre del mundo (“sé muy bien que ningún padre es más tierno que lo que yo hubiera sido”, llegó a escribir, lo que da cuenta de hasta dónde podía llegar su desvergüenza), siguiendo el principio evangélico de que “el que busca encuentra”, halló justificaciones para su conducta (que han tenido éxito entre sus seguidores, pese a que lo retratan). “¿Cómo podría tener la tranquilidad mental necesaria para mi trabajo con mi buhardilla llena de problemas domésticos y el ruido de los chicos?”, lo que suponía un regreso a la Edad Media, cuando no se concebía que un intelectual estuviera casado (por eso Eloísa rechazó el matrimonio que le propuso Abelardo). “En consecuencia, argumentaba, lo que hizo fue un «arreglo bueno y sensato». Era exactamente lo que Platón había propiciado. A los chicos «les iría mucho mejor al no ser criados con consideraciones, ya que esto les haría más vigorosos». Serían «más felices que su padre». «Hubiera deseado», escribió, «y aún lo deseo, haber sido criado y alimentado como lo han sido ellos». «Si hubiese podido tener la misma suerte» [sic]. En resumen, al transferir sus responsabilidades al estado, «pensé que actuaba como ciudadano y padre y me consideré como un miembro de la República de Platón»” (Paul Johnson, Intelectuales, pp. 37-38). En este caso, su regresión era hasta la Antigüedad (la educación en una comuna, además de no preverla, no coincidía con lo que había perpetrado).

Tampoco le importaba contradecirse. En una carta a Madame de Francueil, escrita en 1751, mientras seguía produciendo bastardos, se justificó así: “¿Cómo podría alimentar a mi familia? Y si me viera obligado a recurrir a la profesión de autor, como las preocupaciones domésticas y las molestias de los niños me dejarían, en mi granero, la tranquilidad de espíritu necesaria para realizar un trabajo lucrativo? […] No, señora, es mejor que sean huérfanos a que tengan un padre bribón. Su madre, víctima de mi celo indiscreto, cargada por su propia vergüenza y sus propias necesidades, casi tan enfermiza, e incluso menos en estado de alimentarlos que yo, será forzada a abandonarles a ellos mismos, y yo no veo para ellos más que la alternativa de hacerse limpiabotas o bandidos, lo que viene a ser lo mismo. Si al menos su estado fuera legítimo [¡lo que únicamente dependía de él!], podrían encontrar más fácilmente recursos. Si tienen que llevar a la vez el deshonor de su nacimiento y el de su miseria. ¿En qué se convertirían?”. Mejor expósitos, si sobreviven, que bastardos conocidos de un padre bribón.

En Las confesiones echó la culpa a la familia de su barragana: “Me horripilé tener que entregarlos a esa familia mal educada para que fuesen aun peor educados que ella. Los peligros de la educación de la Inclusa eran mucho menores [sic]; esta razón de la resolución que tomé, más fuerte que todas las que expuse en mi carta a la señora de Francueil, fue con todo la única que no me atreví a revelar. Preferí tener menos disculpa en falta tan grave, y no dañar a la familia de una persona a quien amaba [!]. Mas por las costumbres de su desgraciado hermano puede juzgarse si, dígase lo que se quiera, debía exponer nunca a mis hijos a que recibiesen una educación semejante a la suya” (p. 483). En honor a la verdad hay que decir que no tuvo un comportamiento con su propia familia (lo único que le interesó fue heredar, lo que logró en 1740).

Finalmente, con completa desfachatez, podía recurrir al argumento de autoridad, la suya: “En lo que se refiere a crueldad, ¿cómo podría alguien de su sobresaliente carácter moral ser culpable de semejante cosa?: «Mi fervoroso amor por lo grande, lo verdadero, lo hermoso y lo justo; mi horror por el mal, de cualquier clase, mi total incapacidad de odiar o lastimar o siquiera pensar en ello; la emoción dulce y penetrante que siento ante la vista de todo lo que es virtuoso, generoso y afable; ¿es posible, pregunto, que todo esto pueda convivir en el mismo corazón con la depravación que sin el menor escrúpulo pisotea la más dulce de las obligaciones? ¡No! Lo siento y lo afirmo a gritos, ¡es imposible! Nunca, ni por un momento de su vida pudo Jean Jacques haber sido un hombre sin sentimiento, sin compasión o un padre desnaturalizado” (P. Johnson, Intelectuales, p. 37; el texto reproducido es de Las confesiones).

Sí, porque Rousseau también “fue el primer intelectual en proclamarse, repetidas veces, el amigo de toda la humanidad”; no importaba que “amando como amaba a la humanidad en general desarrolló una fuerte propensión a pelearse con seres humanos en particular”. No hay más que leer Las confesiones para comprobar innumerables maledicencias sobre los demás.

Johnson lo consideró un egoísta entre los egoístas; un campeón de la egolatría (Edmund Burke escribió que “la vanidad era el vicio en un extremo que poseía en un extremo rayano en la locura”, lo que se podría testimoniar con muchas de un individuo que decía que “mi consuelo radica en mi autoestima”; por eso “dejaría esta vida con aprensión si llegara a conocer un hombre mejor que yo”); un desagradecido (también con todas sus amantes, a las que no amó, empezando por su primera protectora, Madame de Warens, que le mantuvo durante años y que murió desnutrida en la pobreza sin que Rousseau le ayudara, porque temía que se aprovecharan los pillos que la rodeaban); un avaro; en definitiva, un ser odioso. Una estimación compartida por los que le conocieron bien: “un monstruo que se veía a sí mismo como el único ser importante del universo” (David Hume, que convivió con él una larga temporada); “falaz, vanidoso como Satán, desagradecido, cruel, hipócrita y lleno de malevolencia” (Diderot, después de una larga relación); “odioso, monstruoso” (Grimm); “un monstruo de vanidad y vileza” (Voltaire); por citar solo a personajes muy célebres (lo que excluye los testimonios significativos de algunas de sus mujeres). Philip Blom realizó un retrato moral de Rousseau en un capítulo titulado “El perro más ingrato del mundo”, frase que, respaldada en muchos argumentos, le dedicó el barón de Holbach (Gente peligrosa). El embajador francés en Venecia, el conde de Mointaigu, para el que trabajó como secretario durante casi un año lo consideró “un temperamento vil” (fue despedido y tuvo que huir de la ciudad para no ser detenido). Y el gran historiador Jacob Huizinga pudo escribir todo un libro sobre las imposturas de este hipócrita The Making of a Saint: The Tragi-Comedy of Jean Jacques Rousseau (Londres, 1976, 284 pp.).

Y es que hay mucho más. Por ejemplo, también se adelantó a la tendencia tan actual de preferir ser víctima que héroe, hasta el punto de que podría ser el favorito en cualquier olimpiada de la opresión (se llamaba a sí mismo “el más desdichado de los mortales”). Aunque nunca fue detenido, a diferencia de otros filósofos, se consideraba perseguido por una vasta conspiración internacional. Y eso que casi siempre halló quien le protegiera y mantuviera, pues como señaló Paul Johnson, fue el primero “en explotar sistemáticamente el sentimiento de culpa de los privilegiados”, por lo que no sentía obligado a ser agradecido, ya que su presencia era suficiente recompensa. Así que cuando Voltaire le reprochó el abandono de sus hijos, lo consideró uno más de los innumerables ataques de las legiones de enemigos que tenía. Estimaba que ya se había redimido escribiendo el Emilio, incluyendo incluso un pasaje, en el que entre líneas, había un reconocimiento de culpa : “Por muy razonable que me hubiese parecido el partido que había tomado respecto de mis hijos, jamás me había dejado el corazón completamente tranquilo. Al meditar sobre mi Tratado de la educación, vi que había descuidado deberes de que nada podía dispensarme, y mis remordimientos fueron al fin tan vivos que casi me arrancaron la confesión pública de mi falta; al principio del Emilio se trasluce tan fácilmente, que parece imposible que, en vista de este pasaje, haya habido quien tuviese valor de echármela en cara (Las confesiones…, p. 688, los subrayados son míos). Ese pasaje era éste: “Quien no cumple sus deberes de padre, no tiene derecho a serlo. Ni la pobreza, ni el trabajo, ni el respeto humano lo dispensan de alimentar y educar a sus hijos. Lectores, podéis creerme: predico que quien tiene entrañas y descuida tan santos deberes, derramará sobre su culpa, durante mucho tiempo, amargas lágrimas y no encontrará nunca consuelo”. Una vez más, la víctima era él, que a tenor de Las confesiones se pasó la vida llorando, como lo reconoció: “pocos hombres han derramado tantas lágrimas” como yo (desde luego, por escrito, nadie).

Entre sus desgracias, se encontraba, según él, una mala salud, pues se consideraba un “infeliz desafortunado y desgastado por la enfermedad… entre la vida y la muerte”, con unos dolores que se sumaban a los agravios que recibía. Aunque, eso sí, reconocía que “la naturaleza, que me ha formado para el sufrimiento, me ha dado una constitución a prueba del dolor”. Como no daba puntada sin hilo, solicitó al gobernador de Saboya “una pensión con la excusa de que sufría una espantosa enfermedad desfigurante y pronto moriría” (P. Johnson, op. cit., p. 23), siendo, pues, también un adelantado en tratar de vivir de las subvenciones. Pero el ginebrino murió con 66 años, en una época en la que la esperanza de vida era de poco más de treinta años, y no se le conocen enfermedades. Eso sí: siempre tuvo problemas con su pene, seguramente una hipospadias (la abertura de la uretra no está en la punta del pene), lo que le provocó una incontinencia urinaria, que le produjo muchos inconvenientes en una época en la que no abundaban los lugares para evacuar con decoro. “Aún me estremezco cuando pienso en mí mismo rodeado de damas, obligado a esperar que hubiese terminado una conversación agradable […]. Cuando por fin encuentro una escalinata bien iluminada hay otras damas que me entretienen, luego un patio lleno de carruajes en constante movimiento listos a aplastarme, doncellas que me miran, lacayos contra las paredes que se ríen de mí. No encuentro una sola pared o un miserable rinconcito adecuado a mi propósito. En resumen, sólo puedo orinar a la vista y paciencia de todos y sobre las medias blancas que cubren alguna pierna noble” (carta a Mirabeau del año 1767, cit. por J. Huizinga, op. cit., p. 30). Quizá fue esta fue la escuela que le permitió ser tan caradura.

Sorprende lo mucho que mentía y, sobre todo, la sinceridad con la que la hacía (la pionera confesión que hizo de experiencias sexuales probablemente ha contribuido a que se dé crédito a lo demás). Las confesiones es un libro muy desagradable de leer por eso, pues nada de lo que afirma es fiable sino está confirmado por algún otro testimonio (confieso que durante la lectura me venía constantemente la voz del actor que dobló a Barry Lyndon). Demuestra la sabiduría popular que se encierra en el refrán “una mentira bien compuesta mucho vale y poco cuesta”. Terminado en 1770, el libro no fue publicado hasta su muerte, pero leyó muchas veces pasajes escogidos, incluso durante horas. No necesitó esperar a la aparición de las redes sociales para exhibir sus sentimientos. Esas constantes muestras de superioridad moral, que no correspondían a unos comportamientos canallas, son otras de las razones que hacen tan desagradable la lectura de sus confesiones. Para Huizinga, “cuanto más atentamente se leen y releen, cuando más profundamente se bucea en esta obra, más estratos de ignominia se hacen visibles” (op. cit., p. 75).

Con ese alarde de sentimientos, Rousseau aparece como un precursor también del buenismo. “¿Quiénes son hoy los buenistas? Son la gente que cree que todo conflicto viene de un malentendido evitable. Piensan que los males del mundo derivan de tecnologías, sistemas, complejos (como el militar-industrial) y de cualquier cosa menos de los corazones de los hombres, donde reina el amor; confunden los deseos con las posibilidades; valoran más sus propias intenciones que la eficacia de sus actos; creen que la educación es la solución, cualquiera que sea el problema; y, sobre todo, los buenistas son personas que quieren ser vistas como buenas” (Bret Stephens, “A Perfect Nobel Pick”, The Wall Street Journal, 12 de octubre de 2009; el subrayado es mío).

En esa línea, hay que destacar que Rousseau está considerado como “el mayor apologista del buen salvaje” (Juan José Sebreli, El asedio de la modernidad: Crítica del relativismo cultural, Debate, Barcelona, 2013, p. 127; el autor analiza los antecedentes, fundados en descripciones idílicas de pueblos indígenas, particularmente de la América prehispana, matiza el pensamiento al respecto de Rousseau y dedica buena parte de la obra a refutar una interpretación tan aberrante, que no tiene en cuenta que la selección natural no podía producir una especie de almas bellas dedicadas a la filosofía). La teoría del buen salvaje, que tiene sus orígenes en la España del siglo XVI, predica que la naturaleza del hombre –observable en los primitivos– es buena, y que es la sociedad, con una cultura condenable, la que lo corrompe (sobre todo si es cristiana y occidental). Es lo que se conoce también con el nombre más ajustado a la realidad de “mentira tahitiana”. Jean-François Revel la ridiculizó con una contundencia que justifica la extensa cita que sigue:

“La «mentira tahitiana» nace, en efecto, en el punto de reunión de la Europa de las Luces, llena de prejuicios sobre el «buen salvaje», y de una realidad que sus primeros observadores estudian muy negligentemente en lo que tiene de original y que les interesa muy poco por sí misma. Y sin embargo –se podría casi decir: desgraciadamente– las expediciones a Tahití estaban compuestas, expresamente, por intelectuales eminentes, muy escogidos, sabios, fervientes lectores de la Enciclopedia. Esa elección dio buenos resultados en materia de observaciones botánicas o astronómicas. En cambio, cuando se trataba de las costumbres y de la sociedad, los «navegantes filósofos», como se les llama, los ingleses Samuel Wallis y James Cook, el francés Louis Antoine de Bougainville se revelan literalmente incapaces, demasiado a menudo, de percibir lo que tienen ante sus ojos. Se embarcaron en busca de la utopía realizada, de la «Nueva Citerea», y hacen de sus sueños la materia prima de sus observaciones. Necesitan un «buen salvaje» honrado, así silencian o apenas mencionan los hurtos incesantes de que son víctimas. El buen salvaje debe estar enamorado de la paz: no se darán cuenta más que lamentándolo mucho, y sin insistir, de las guerras tribales que cubren de sangre las islas en el momento mismo de las expediciones. Cuando navíos europeos son atacados, los marinos asesinados, los narradores europeos pasan como sobre ascuas por esos episodios desagradables para regodearse en los períodos de reconciliación y de amistad con los tahitianos. Tales momentos, en verdad, están llenos de encantos, aunque sólo fuera a causa de la libertad sexual que reinaba en las islas, de la ausencia de toda culpabilidad relacionada con el placer, sujeto principal de la reflexión moral de los contemporáneos. Diderot insistirá precisamente sobre ello en su Suplemento al viaje de Bougainville. Pero cuando se leen entre líneas estos relatos de viaje, nos enteramos de que las exquisitas tahitianas no se prodigaban sin contrapartida, que el precio de su amor, cuidadosamente proporcionado a su juventud y a su belleza, se fijaba anticipadamente de común acuerdo. Costumbre, en suma, no muy diferente de lo que se practicaba entonces en los jardines del palacio Real y otros lugares de placer de París, de los que Bougainville, un libertino mundano y cultivado, era, por otra parte, un habitual notorio y muy apreciado. ¿No debe el buen salvaje ser un adepto de la igualdad? Así, los «navegantes filósofos» no disciernen nunca la rigurosa división en cuatro clases sociales, fuertemente jerarquizadas, de la población tahitiana. Indemne de toda superstición, Oceanía no venera ningún ídolo, se nos dice; lo que indica más bien que los navegantes están mal de la vista. El polinesio es vagamente deísta, nos aseguran. Sin duda ha leído el Diccionario filosófico de Voltaire, y adora a un «Ser Supremo». ¡He aquí que es el precursor de Robespierre!

A desgana, los hombres ilustrados llegados de la crueldad civilizada para contemplar la bondad natural del salvaje conceden, no obstante, que los tahitianos se entregan, a pesar de sus tendencias filantrópicas, a los sacrificios humanos y al infanticidio… Otro extravío lamentable: numerosos pueblos oceánicos son antropófagos. Cook, por otra parte el más lúcido, en verdad, de los exploradores de ese tiempo, perderá todas sus dudas al respecto mediante una última observación etnográfica, ya que acabará desdichadamente su carrera en el estómago de algunos nativos de las islas Hawai. He aquí cómo, dice Eric Vibart, «el tahitiano no fue nunca presentado tal como era, sino como debía ser para cuadrar con la esencia del sueño». Y he aquí también, por qué, hoy como ayer, continúa siendo tan difícil el combate contra la falsedad y sus fuentes eternas, la mayor parte de las cuales están en cada uno de nosotros” (Jean-François Revel, El conocimiento inútil, Página Indómita, España, 2022, pp. 102-103).

La muerte de Cook –un año después de la de Rousseau– debería haber acabado con esta patraña. Pero la ideología sirve para proteger de las agresiones de la realidad. Así que fue a partir de entonces cuando se desarrolló con aparato científico la teoría del buen salvaje patrocinada por Rousseau.

El buenismo, como sucede de ordinario, no sólo era compatible con la maledicencia sobre los que le rodeaban, ya señalada (“el aliento del hombre resulta fatal para sus semejantes”), sino con el odio, que también es un sentimiento, lo que conviene recordar cuando se suele asociar ese concepto con lo bueno. Un odio, sobre todo, a los ricos, “esos lobos hambrientos que, una vez han probado carne humana, rechazan todo otro alimento y sólo quieren devorar hombres” (Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, edición de Kindle p. 49). No tenía inconveniente en decirlo a la cara: “Es la clase de los ricos, su clase, la que roba a la mía el pan de mis hijos” (sic), escribió en una carta dirigida a una gran dama. Eso le permitió aprovecharse del sentimiento de culpa de algunos ricos, en lo que también fue un pionero. Él prefería amar (“mostradme a un hombre mejor que yo, un corazón más amante, más tierno, más sencillo”). Es más: estaba hecho para amar (“nadie tuvo jamás mayor capacidad para amar”). Pero no soportaba la injusticia, por más pequeña que fuera, lo que le convirtió en un ofendidito avant la lettre. Así ese odio a los ricos pudo legitimarlo por su sentido de justicia, de la que se declaró su mejor apóstol: no podía soportar la injusticia que reinaba en este mundo. Por eso, también estaba en contra de la propiedad privada: “los frutos de la tierra nos pertenecen a todos; la tierra misma, a ninguno”.

Admirador de Platón y de Esparta, Rousseau era partidario del totalitarismo, para imponer la sociedad cerrada que consideraba justa y perfecta (v. Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, donde se le cita treinta veces). “Bajo el contrato social. el individuo estaba obligado a «enajenarse con todos sus derechos, a la comunidad total» (es decir, al Estado)” (P. Johnson, op. cit., p. 40). Y no se quedó en la teoría, pues redactó un proyecto de Constitución para Córcega, que afortunadamente se quedó en eso, pues establecía el siguiente juramento: “Me uno en cuerpo, bienes, voluntad y todos mis poderes a la nación corsa, otorgándole propiedad sobre mí, sobre mí mismo y todos aquellos que dependen de mí”. Una nueva servidumbre, la del Estado, para que funcionara una sociedad espartana, enemiga del lujo, y en la que para entrar en las ciudades se precisaba una autoridad especial. Sí: este (primer) progresista era también contrario al progreso.

Por eso, también fue un precursor de la ingeniería social, para producir los hombres capaces de vivir felices y en armonía en el paraíso que él proponía. Lógicamente, Rousseau no lo contaba así. Pero era consciente de que “quienes controlan las opiniones de un pueblo controlan sus acciones”. De ahí, su interés por la pedagogía: “Ese control se establece tratando a los ciudadanos desde su infancia como hijos del Estado, educados para verse sólo en su relación con el cuerpo del Estado”. No llegó a explicitar el lema del fascismo: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Pero se quedó muy cerca: “Porque [el ciudadano] al no ser nada sino gracias a él [Estado], no serán nada sino para él”.

Va de suyo que era un perfeccionista. Todo lo que no es perfecto no merece la pena. De los peligros del perfeccionismo ya advirtió Isaiah Berlin: “La posibilidad de una solución final –incluso si olvidamos el terrible significado que estas palabras adquirieron en tiempos de Hitler– resulta ser una ilusión; una ilusión muy peligrosa. Pues si uno en verdad cree que semejante solución sea asequible, entonces, seguramente, ningún precio será suficientemente alto para alcanzarla: hacer a la humanidad justa, dichosa, creativa y armoniosa para siempre –¿cuál podría ser un precio demasiado alto para pagarlo? Para hacer un omelette así, seguramente no hay límite en el número de huevos que hay que romper– tal fue la creencia de Lenin, de Trotski, de Mao, y hasta donde sé de PoI Pot. Puesto que yo conozco el camino único hacia la solución última del problema de la sociedad, sé por dónde debe girar la caravana humana. Y puesto que vosotros sois ignorantes de lo que yo sé, si se quiere alcanzar la meta no se os puede permitir la libertad de elección dentro de los límites más estrechos. Declaráis que una determinada política os hará más felices o más libres u os dará más espacio para respirar. Pero yo sé que estáis equivocados, yo sé lo que necesitáis, lo que todos los hombres necesitan; y si hay resistencia, basada en la ignorancia o en la malevolencia, entonces debe ser quebrantada, y cientos de miles habrán de perecer para que millones sean felices para siempre. ¿Qué otra opción nos queda a quienes poseemos el conocimiento, que estar dispuestos a sacrificarlos a todos?” (El estudio adecuado de la humanidad: Antología de ensayos, Turner-FCE, México, 2009, p. 16). En esto, también Voltaire estuvo mucho más acertado: En este mundo imperfecto, “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Sucedía que para Rousseau la naturaleza era lo bueno, de ahí su confianza en “el buen salvaje”. De ahí que haya sido considerado un “profeta de la ecología”. La Naturaleza está sobrevalorada. Más que madre, ha sido madrastra. De hecho, ha acabado con el 99% de las especies que ha habido, lo que da cuenta de cómo trata a sus criaturas. Con nosotros todavía no ha acabado, pero hasta hace poco, cuando nos tenía muy sometidos, la existencia humana ha sido muy dura. Basta recordar, como hace Gregorio Luri, que la naturaleza “no tiene inconveniente, por ejemplo, en ensañarse con un niño como si fuese culpable de algún enorme delito o de cargar los últimos años de un anciano con todo tipo de miserias y penalidades. Esta es la manera que tiene la naturaleza de ser naturaleza. No sabe dejar en paz a los que ha traído a la vida” (La imaginación conservadora: Una defensa apasionada de las ideas que ha hecho del mundo un lugar mejor, Ariel, Barcelona, 2019, p. 61; el autor recuerda más adelante, en la p. 111, una frase de La reina de África: “la naturaleza es lo que hemos venido a superar”). Y como fuente de principios morales no sirve.

Relacionado con el amor a la naturaleza está el que profesaba a los animales, en lo que también ha sido un precursor. Quizá su conocimiento de la humanidad, que tanto decía amar, le llevó a querer más a los perros. Sea como fuere, no puede criticársele por eso, pese a los excesos de algunos animalistas.

Aunque no fue nacionalista, porque todavía no podía serlo, sus planteamientos favorecieron el desarrollo del nacionalismo, que entonces comenzaba a gestarse (Herder le sobrevivió 25 años y fue muy influenciado por Rousseau).

Para Paul Johnson, Rousseau no sólo “fue el primero de los intelectuales modernos, su arquetipo y en muchos sentidos el más influyente de todos”, sino también el primero de los prometeos que habrían de venir, pues fue “el primero en combinar todas las características destacadas del prometeico moderno; afirmación de su derecho a rechazar el orden existente en su totalidad; confianza en su capacidad para rehacerlo desde los cimientos de acuerdo con principio ideados por él mismo; creencia en que esto podía lograrse por medio del proceso político […]. Creía tener un amor especial por la humanidad y que había sido investido con dones y percepciones sin precedentes para aumentar su felicidad. Una cantidad asombrosa de gente, en su día y desde entonces, lo ha aceptado según su propia estimación” (op. cit., p. 14).

Don consejos vendo y para mí no tengo no podía estar menos de acuerdo con el cardenal Cisneros, para quien Fray Ejemplo era el mejor maestro. Al contrario, puede ser considerado el patrono de aquellos cuyo lema debería ser “haz lo que digo, no lo que hago”. Por mucho menos, Nietzsche llamó a Séneca, que se limitó a dar buenos consejos porque no podía dar buenos ejemplos, “el torero de la virtud”.

Sin embargo, Rousseau es el gran gurú más antiguo de la izquierda.

Poco nos pasa.

Antes de que te vayas…