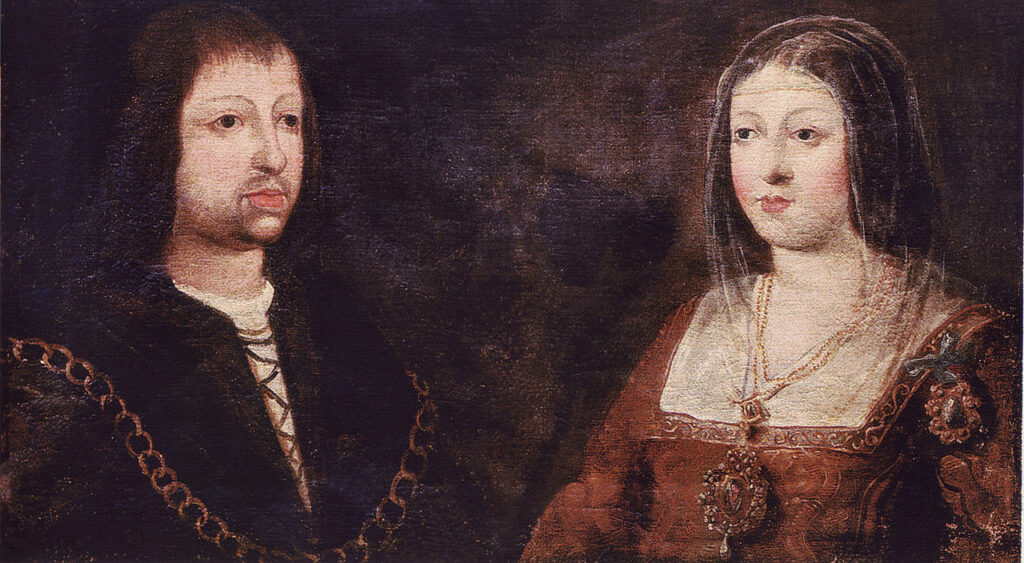

El matrimonio de los Reyes Católicos es el más importante de la historia de España. Sin embargo, fue una boda casi secreta y muy modesta, ya que los novios apenas tenían dinero para festejarla. Y es que ese matrimonio, deseado por ambos contrayentes, lo que constituía una excepción en los enlaces principescos, impuestos por sus padres, y su importancia fue el resultado de muchas contingencias.

Cuando nacieron, Fernando e Isabel no eran herederos de ningún reino. En 1452, reinaba en la Corona de Aragón un tío de Fernando, Alfonso V, y, además, le precedía en el derecho de sucesión un hermano mayor, de distinta madre, Carlos, el famoso Príncipe de Viana, al que su padre, Juan II, no le dejaba reinar en Navarra, como le correspondía desde el año de 1441, fecha de la muerte de su madre, Blanca I, que fue la soberana. Pero en 1458 murió sin descendencia legítima Alfonso V y Juan II, un segundón afortunado que reinaba ya en Navarra desde 1425, se convirtió en monarca de la Corona de Aragón (salvo Nápoles, que fue para Ferrante, hijo bastardo del rey fallecido). Y en 1461 moría con cuarenta años el Príncipe de Viana, sin más descendencia que dos hijos bastardos. Fernando se convertía así en el heredero de Aragón. De esta manera se cumplía el deseo de su madre, Juana Enríquez, a quien se acusó de haber envenenado a su hijastro, y que había salido de Navarra para alumbrar a Fernando en la frontera aragonesa (el nombre elegido no fue casualidad: era el del abuelo, que había sido el primer Trastámara en reinar en Aragón).

Cuando nació Isabel en 1451, once meses antes que Fernando, sólo era la segunda persona en la sucesión del reino. Pero dos años después, nació su hermano Alfonso y pasó a ocupar la tercera posición. Y así lo reconoció su padre Juan II en el testamento. En 1454, con la entronización de Enrique IV, su medio hermano, recuperó la segunda posición. Pero sus probabilidades de alcanzar el trono habían disminuido, porque cualquier hijo de sus dos hermanos le antecedería. En 1462, el rey tuvo una hija, Juana. Isabel, que era su tía, ofició de madrina en el bautizo. Dos meses después, en las Cortes de Madrid, Juana fue proclamada princesa de Asturias y jurada como heredera. Sin embargo, tras dieciocho años de rumores sobre la impotencia del rey, las sospechas sobre la legitimidad de Juana estaban muy extendidas. De hecho, el político más importante del reinado de Enrique IV, Juan de Pacheco, marqués de Villena, horas antes del juramento de las Cortes protestó, en un documento redactado ante notario (y difundido enseguida entre nobles importantes), por dicho juramento a una heredera ilegítima (sin especificar las causas de la ilegitimidad). Dos años después, Juan de Pacheco encabezaba una poderosa liga nobiliaria, que negaba la legitimidad de Juana y hacía una serie de exigencias al rey (entre los miembros de la liga cabe citar a Juan II de Aragón, castellano y muy importante propietario en Castilla). En vez de iniciar una nueva guerra civil, Enrique IV prefirió negociar que “era tanto como reconocer que Juana carecía de derechos” [Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos, p. 30]. De hecho, aceptó que Alfonso, su medio hermano, se convirtiera en su heredero, sin que se explicara por qué Juana dejaba de serlo (lo cual podía entenderse también porque era por su condición femenina). Eso sí, Enrique IV logró el compromiso de que Juana se casara con su tío Alfonso, lo que, como aquella tenía dos años, a poco comprometía. Poco después, se presentó al rey un documento (Protocolo de Medina del Campo) con unas exigencias que Enrique IV, a diferencia de lo sucedido con Juana, no aceptó. En 1465, se produjo la destitución de Enrique IV por la liga nobiliaria en la farsa de Ávila (el muñeco que representaba al monarca, tras muchas vejaciones e insultos soeces, fue derribado finalmente al grito de “fuera puto”). Y Alfonso, el hermano menor de Isabel, fue proclamado rey. En el primer documento que firmó como tal, se afirmaba que Enrique IV había utilizado a Beltrán de la Cueva, que entonces era su favorito, para que embarazara a la reina. El reino quedó dividido en infinidad de pedazos que obedecían a uno u otro monarca y se produjo una guerra civil de baja intensidad (la única batalla fue la llamada “Segunda Batalla de Olmedo”, un pequeño combate que no tuvo vencedor claro). Pero el 5 de julio de 1468 murió, con catorce años, el llamado Alfonso XII de Castilla, que había sido un títere en manos de la nobleza (ni que decir tiene que se habló y se habla de envenenamiento).

A los nobles de la liga no les quedó más remedio que recurrir a Isabel para mantener su rebelión. Pero Isabel, que tenía 17 años, no estaba dispuesta a ser manejada ni a ser una rebelde, cuando su proyecto era el restablecimiento del poder de la monarquía. Ni dudaba de la legitimidad de su medio hermano. Sólo deseaba que se la reconociera como la heredera legítima. Eso lo consiguió en el llamado Tratado de los Toros de Guisando, que puso fin por un tiempo a la crisis por la sucesión del reino (en realidad, los acuerdos se firmaron en Cadalso y Cebreros, que era donde estaban con sus séquitos Enrique IV e Isabel; al día siguiente, el 19 de setiembre de 1468, se escenificó en Guisando el acuerdo y la reconciliación de los dos hermanos). Además, del reconocimiento de Isabel como heredera, el tratado establecía otras condiciones entre las que cabe destacar dos: el próximo juramento de las Cortes de Isabel como princesa de Asturias; y el derecho de Enrique IV a proponer maridos a Isabel, y el de ésta a no casarse contra su voluntad y, por tanto, a rechazar las ofertas.

Isabel la Católica nunca proclamó que Juana no fuera hija de Enrique IV (si bien permitió que sus seguidores lo hicieran). Su reclamación se basó en otra ilegitimidad, la de no estar sus padres legalmente casados, dado que su matrimonio se había hecho sin una bula papal que dispensara su parentesco. Sin embargo, hay que plantearse la cuestión de la paternidad de Juana la Beltraneja, pues fue la cuestión que abrió la crisis sucesoria que permitió que Isabel reinara. No se puede probar que Beltrán de la Cueva, el favorito de Enrique IV y por eso con muchos enemigos, fuera el padre de la niña (de hecho, en la Guerra de Sucesión luchó en el bando de los Reyes Católicos contra los defensores de la Beltraneja). Pero todo apunta a que Enrique IV el Impotente tampoco lo fue. Con los datos que tenemos no se pueden hacer diagnósticos médicos sobre su impotencia, como se han hecho (en un famoso libro, el doctor Marañón concluyó que fue un “displástico eunocoide”); menos aún, sobre su condición sexual. Pero lo cierto es que no se conoce que tuviera alguna amante, lo que resulta extraño en un rey, no sólo de aquella época. También es cierto que su primer matrimonio, cuando tenía quince años, con Blanca de Navarra no fue consumado, lo que permitió su irregular anulación en 1453, doce años y medio después (sin participación de la Santa Sede). Asimismo es verdad que cuando se casó con Juana de Portugal en 1455 no se exhibió la sábana nupcial, como era costumbre en Castilla y hará Isabel la Católica. Además, resulta extraño que, siendo una prioridad de cualquier monarca, tardara seis años en engendrar un heredero (Isabel ya en su primer año de matrimonio quedó embarazada), y que, siendo niña, no lo volviera a hacer (según el cronista real, Juana de Portugal, habría tenido meses después un aborto de un niño, mas ninguna otra fuente confirma una noticia que ya resultaba interesada ante los rumores que circulaban sobre la ilegitimidad de Juana). Finalmente, también es verdad que la reina Juana, recluida en el castillo de Alaejos (como rehén en poder de los enemigos del monarca), se amancebó con un noble con el que tuvo dos hijos. Precisamente uno de los motivos que explican el reconocimiento de Isabel como heredera en el Tratado de Guisando por Enrique IV es que el adulterio de la reina era ya de dominio público. El 15 de agosto de 1468, el rey había ordenado a su esposa que se incorporara a la Corte. Pero, como Juana estaba en avanzado estado de gestación de un hijo que no podía ser del rey, se descolgó en un cesto de la muralla del castillo donde estaba confinada y se refugió con su amante en Cuéllar, que era señorío de Beltrán de la Cueva, el cual, por cierto, había ascendido a la nobleza titulada, como conde de Ledesma, cuando nació la Beltraneja. En el Tratado de Guisando se incluyó el siguiente pasaje: “es público y notorio que la reina doña Juana de un año a esta parte no ha usado limpiamente de su persona como cumple al servicio del rey y a su persona, y asimismo el rey no ha sido informado de que no fue ni está casado con ella”, con ello, además, se salvaba el honor del monarca. De hecho, Enrique IV “al tener noticia de la muerte [de su primera esposa, cuyo matrimonio no había sido anulado por el Papa] Blanca (acaecida el 2 de diciembre de 1464, a consecuencia de envenenamiento [por su hermana Leonor y su marido Gastón de Foix, con el probable consentimiento de su padre Juan II, que le usurpaba el trono]) había dispuesto que se celebrase una nueva misa de velaciones [matrimoniales] con doña Juana, como si creyera que, al convertirse en viudo, se despejaban las dudas en cuanto de su matrimonio. No percibía, acaso, que de este modo complicaba más las cosas, debilitando sus argumentos” [L. Suárez, Enrique IV de Castilla: La difamación como arma política, p. 345; el autor, en la nota correspondiente, reproduce este pasaje del cronista Diego de Valera (1412-1488): “Todos los discretos hacían burla conociendo ser tan vana la boda tercera como la segunda y la primera”). Y lo cierto es que “la documentación de la que disponemos no permite dar respuesta acerca de si Enrique creía o no que fuera biológicamente su hija” [ibid., p. 517]; en la documentación oficial suele aparecer como “la hija de la reina”.

Y es que Enrique IV fue impotente en más de un sentido de la palabra. Blanca II, camino de su muerte, le legó el reino de Navarra, en el que su padre le había impedido reinar. Los catalanes que se habían rebelado contra Enrique IV, tras la muerte del Príncipe de Viana, le ofrecieron el trono el 11 de agosto de 1462, porque, estando sin rey por el destronamiento de Juan II, “la legitimidad hispana procede de los godos y el rey de Castilla era, sin la menor duda, el continuador de aquella «fiera sangre de Khindasvinto» a que se venían refiriendo los cronistas” (L. Suárez, Los Reyes Católicos, pp. 518-519).

Poco después de ser reconocida como heredera del reino, Isabel recibió como regalo el Jardín de las nobles doncellas, que le había escrito Martín de Alonso de Córdoba, un fraile agustino. En ese libro, se justificaba la creación de las mujeres por dos razones. Una era la procreación, la “multiplicación del humanal linaje”. La otra era su utilización mediante el matrimonio para la “reconciliación de paz; e esto es especial entre los reyes. Acaece que han contienda los grandes señores sobre partimiento de tierras e de lugares, e con una hija hazen paz, travan parentesco”. Eso era cierto, aunque, en principio, sólo para las mujeres /y varones) de condición social elevada. Además, era algo sabido, también por la propia Isabel, que ya había sido objeto de varios proyectos matrimoniales, pues era frecuente que concertaran con niños pequeños. Isabel utilizará después a sus hijos para concertar alianzas, lo que tendrá un resultado imprevisto; unir la historia de España a la de Flandes, que será la ruina del país durante dos siglos.

Curiosamente, el primer candidato a la mano de Isabel fue Fernando el Católico, cuando tenía seis años y ella siete. Corría el año 1458, y su padre Juan II, que usurpaba el trono navarro, buscaba la alianza de Castilla, que estaba apoyando a los beamonteses, que luchaban por los derechos de Carlos de Viana, que debería de haber sido coronado en 1441. El plan se frustraría, y aunque en un momento el rey aragonés estuvo dispuesto en 1462 a casar a Fernando con Beatriz Pacheco, la hija del marqués de Villena, el político castellano más poderoso, para impedir una alianza entre Castilla y Francia, lo cierto es que Juan II fue el que más hizo por el matrimonio de los Reyes Católicos (Juan de Pacheco rechazó el proyecto: se había apoderado de gran parte del patrimonio castellano de Juan II y era enemigo del rey aragonés). Luego fue el medio hermano de Fernando, Carlos, el Príncipe de Viana, enfrentado a su padre el que quiso casarse con Isabel, un matrimonio que podría haber producido la unión de Castilla no sólo con Aragón sino también con Navarra, cuyo reino usurpaba entonces Juan II a su hijo y heredero. Pero Carlos de Viana murió en 1461. El siguiente candidato fue Alfonso V de Portugal, “un obeso caballero entrado en años, conocido por su valor y escaso juicio” [W.T. Walsh, Isabel, la Cruzada, p. 22], quien, como Fernando el Católico, repetiría. La gran impulsora de la candidatura del monarca portugués fue la reina Juana, que era su hermana. Buscaba con ello afianzar su poder en la corte, sacar a Isabel de Castilla para asegurar la sucesión de su hija y acrecentar con la alianza portuguesa el poder de Enrique IV contra la nobleza que había proclamado rey a quien llamaban Alfonso XII. En este caso –y era la primera vez– se llegaron a firmar las capitulaciones, el 15 de septiembre de 1465, en Guarda (Portugal), adonde la reina Juana, con plenos poderes, se había trasladado para negociarlas. El tratado establecía que el rey portugués debía facilitar al monarca castellano 1.500 caballeros y 3.000 infantes, que Enrique IV tendría que pagar. Y establecía un periodo de ocho meses para que el rey castellano consiguiera la dispensa papal para que Alfonso V y la infanta castellana, hija de Isabel de Portugal, pudieran casarse. No consta que Isabel, que contaba con catorce años, se opusiera al proyecto, pese a que, por edad, el rey portugués podría ser su padre. “La capitulación era muy gravosa para Castilla, ya que dotar a la infanta iba a costar al reino muchos miles de doblas de oro”, porque “Enrique IV jugó a la baja, como un auténtico perdedor” [Tarsicio de Azcona, “Capitulaciones matrimoniales entre Alfonso V e Isabel de Castilla”, p. 144]. Sin embargo, como sucedió tantas veces con este tipo de capitulaciones, no se cumplieron. En los meses siguientes, Enrique IV tuvo una oferta mejor para sus intereses. Juan de Pacheco, marqués de Villena, el siniestro líder de la liga nobiliaria, estaba descontento con los resultados que habían obtenido los rebeldes y temía que una alianza de Enrique IV con Portugal fuera el principio del fin. Por eso, decidió traicionar a sus secuaces y acercarse al rey con una propuesta que le hiciera recuperar el papel de valido, que era su objetivo, pues “la acumulación de bienes primaba por encima de cualquier otra consideración” (L. Suárez, Los Reyes Católicos, p. 30), objetivo que logró sobradamente (proveniente de la nobleza no titulada, fue el político que más se enriqueció con la crisis de la monarquía; así se han fundado muchas casas nobiliarias). Así que propuso a Enrique IV el matrimonio de Isabel con su hermano Pedro de Girón (1423-1466), que en palabras de Luis Suárez Fernández, el mayor especialista en el reinado de Enrique IV, era “un indeseable hombre maduro, cuyos cambalaches y trapacerías darían lugar al drama de Fuenteovejuna, padre de bastardos, incapaz de cumplir sus votos y violento” (Los Reyes Católicos, p. 35; el retrato de este criminal corrupto se queda corto). Pero Pedro Girón, indigno maestre de la orden de Calatrava, podía proporcionar sin costes tres mil caballeros, que eran muchos más que los que onerosamente ofrecía el rey de Portugal, y prestar setenta mil doblas de oro (poco precio para situarse muy cerca del trono, dada la frágil salud del llamado Alfonso XII). Pese a que Juan de Pacheco había sido el primero en cuestionar la legitimidad de Juana la Beltraneja y que Pedro Girón, el hombre más odiado en Castilla, había intentado en dos ocasiones capturar a Enrique IV, el rey, que había pedido al papa la destitución del maestre de Calatrava, aceptó la propuesta. Con la aprobación real, Pedro Girón salió de Almagro para casarse con Isabel. Fue la vez que la futura reina, que entonces cumplió quince años, estuvo más cerca del matrimonio antes de que se casara con Fernando. Sin embargo, Girón cayó enfermo en Villarrubia de los Ojos y murió ocho días después, el de mayo de 1466. Isabel, que no había hecho más que rezar, confirmó sus firmes convicciones religiosas.

El Tratado de Guisando había concedido a Enrique IV el derecho a proponer a Isabel esposos. El primero que propuso fue, de nuevo, a Alfonso V de Portugal, que doblaba en edad a la princesa. Pese a las amenazas de ser desheredada y recluida, Isabel lo rechazó y el monarca portugués, que terminaría casándose en 1475 con Juana la Beltraneja, quedó muy ofendido. El siguiente candidato fue el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, “un indeseable de quien la «universal araña» [el rey francés] estaba deseoso de prescindir, que le hubiera llevado a Francia” [L. Suárez, Los Reyes Católicos, p. 60; el rey francés tuvo suerte porque su hermano falleció en 1472, con solo 25 años]. Una embajada francesa llegó con la propuesta a Madrigal, donde Isabel había nacido y se encontraba a salvo con la protección del arzobispo de Toledo, entonces su principal partidario. La princesa rechazó la oferta, alegando que ponía en peligro la independencia de Castilla, ya que el pretendiente era el heredero del reino de Francia. Durante estas negociaciones se amenazó a Isabel con imponerle un candidato mucho peor el deforme cojo y jorobado duque de Gloucester, que llegará a ser Ricardo III, un bellaco que Shakespeare convirtió en unos de los malvados más famosos de la literatura (“Y pienso sobre mi deformidad./ Ya que entonces no puedo/ Convertirme en amante/ Para alegrar estos amables días,/ Elijo convertirme en un villano”). No hubo tiempo para formalizar esta propuesta ni para volverlo a intentarlo con el rey portugués, para el que se consiguió la dispensa para el matrimonio mediante una bula papal el 23 de junio de 1469. Isabel se adelantó casándose a mediados de octubre.

Está claro que el objetivo de esas tres propuestas era anular a Isabel sacándola de Castilla. Hay razones para pensar que el Tratado de Guisando fue un engaño para ganar tiempo y desmovilizar al partido que defendía a la princesa. Seguramente, el marqués de Villena, que volvía a ser el valido del rey, “nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos; de hecho, nunca lo hacía” [L. Suárez, Los Reyes Católicos, p. 61]. Lo cierto es que Enrique IV no cumplió las promesas; no devolvió a su mujer a Portugal, no entregó a Isabel las poblaciones y rentas que había prometido, y no hizo jurar a la princesa como heredera a las Cortes, que convocó en Ocaña con esa finalidad.

El origen del matrimonio de Isabel con Fernando se encuentra en los deseos del padre de éste, que le había cedido el reino de Sicilia el 10 de junio de 1468. Juan II, cuando se enteró de la muerte del llamado Alfonso XII (5 julio de 1468), comenzó a trabajar para conseguir que Isabel, que se había convertido en la heredera de Castilla, se casara con Fernando. Era una forma para conseguir el apoyo de Castilla en la guerra civil catalana (1462-1472) y contra Francia, tradicional enemigo de Aragón. Para sus propósitos tenía una baza muy importante: sus magníficas relaciones con Alfonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, que, tras la traición de Juan de Villena, su sobrino, era el principal apoyo de Isabel, a la que quería convertir en su criatura. Alfonso Carrillo había sido jefe del partido aragonés, formado en torno a los Trastámara de Aragón, que habían tenido grandes propiedades en Castilla, que perdieron en su mayor parte en la guerra castellano-aragonesa de 1429-1430 (Juan II, antes de convertirse por matrimonio en rey de Navarra, era duque de Peñafiel; Juan de Pacheco, que había sido uno de los grandes beneficiados por el expolio, no podía consentir un matrimonio como el de Isabel y Fernando). Al arzobispo de Toledo, el proyecto de Juan II le pareció la mejor solución. En noviembre de 1468, Isabel ya se había convencido: “Me caso con Fernando y con ningún otro”, se cuenta que confesó a sus más íntimos seguidores. A principios de enero de 1469 partieron para Cataluña dos de las personas en las que más confiaba, Gonzalo Chacón y Alfonso de Cárdenas, para que negociaran el matrimonio. El 7 de marzo, en Cervera, Fernando firmó las capitulaciones matrimoniales, aceptando las condiciones que le impuso Isabel (la princesa sería la reina propietaria, el marido tendría que residir en Castilla, los hijos se educarían en ese reino). Además, la princesa recibía varias poblaciones y rentas en la Corona de Aragón y el reino de Sicilia, y la promesa de una ayuda militar de cuatro mil caballeros, en caso de necesidad.

Quedaba celebrar el matrimonio en un lugar seguro. Castilla era entonces un territorio en el que “cada señorío era una especie de isla dotada de medios para defenderse; combatirlo hubiera significado volver a la guerra civil” (L. Suárez, Los Reyes Católicos, p. 70). Isabel se encontraba en Ocaña, adonde se había trasladado la corte con motivo de la celebración de las mencionadas Cortes. Allí su libertad era escasa. Pero el rey y el marqués de Villena marcharon a Andalucía a restaurar el orden, no sin que antes Enrique hiciera jurar a Isabel que no tomaría ninguna iniciativa en el asunto del matrimonio. Isabel aprovechó la circunstancia para marcharse a Arévalo, donde residía su madre, incapacitada mentalmente, y celebrar el aniversario de la muerte de su hermano. Enrique IV dio orden de detención. Pero, el 30 de agosto estaba ya en Valladolid bajo la protección de Alfonso Carrillo, quien le había escoltado en la etapa final del accidentado viaje. El desplazamiento hasta allí de Fernando era peligroso, porque, aunque se habían llevado en secreto, las negociaciones fueron conocidas por Enrique IV y el marqués de Villena, que ordenaron la vigilancia de los caminos para impedir la llegada del rey de Sicilia. A principios de septiembre, Juan II anunció que enviaba una embajada a Castilla para negociar asuntos pendientes. Se hizo correr el rumor que las negociaciones matrimoniales habían fracasado. Y Fernando hizo saber que se dirigiría a Cataluña para ayudar a su padre en la guerra. La anunciada embajada salió de Zaragoza el cinco de septiembre. En ella viajaban como criados Fernando y los dos personajes enviados por Isabel para traer el novio (Cárdenas y Alfonso de Palencia). No estuvieron seguros hasta llegar a la noche del 7 de octubre a Burgo de Osma, donde, según cuenta Alfonso de Palencia, un vigilante de la muralla, “ignorante de lo que pasaba, arrojó una gran piedra con que puso en grave riesgo la vida del Príncipe que junto a la puerta estaba”. Allí le esperaba el arzobispo de Toledo con doscientos caballeros (y sus correspondientes sirvientes).

La noche del 12 de octubre, Fernando se presentó ante Isabel. Como el rey de Sicilia entró acompañado de cinco personas, Cárdenas con un gesto tuvo que indicarle a la princesa quién era su futuro marido a la vez que decía “ése es” (por eso, Isabel le mandó después poner dos eses en el escudo; en su momento le concederá el honor de ser el primero en entrar en Granada y recoger sus llaves de la ciudad de manos de Boabdil). Así funcionaban los matrimonios hasta hace poco: la gente se casaba sin amor y terminaba queriéndose; ahora, cada vez sucede más lo contrario. Isabel y Fernando, que ya tenía dos hijos, eran bastante distintos (la futura reina cuidó de la educación de los bastardos). Pero el matrimonio funcionó satisfactoriamente. Poco antes de morir, Isabel al dictar el testamento confesó al secretario Gaspar de Gricio que su matrimonio fue el mejor acierto de su vida: Fernando, “el mejor Rey de España”, era el mejor don que había recibido de Dios. Todavía sigue teniendo razón. Los Reyes Católicos son los mejores monarcas de la historia de España.

Esa noche del día 12, se celebró el desposorio secreto, la jura de las capitulaciones por Fernando, quien, con Isabel, firmó un documento que les presentó Alonso Carrillo, que pretendía asegurar la recompensa por sus servicios (sin los cuales no se habría celebrado el matrimonio). El 18, se celebró el solemne desposorio, Fernando juró cumplir las leyes y costumbres de Castilla, y el arzobispo de Toledo leyó una bula. Y el 19, se celebró la misa matrimonial. “Esa misma noche la unión fue consumada ante los testigos pertinentes que estaban a la puerta de la cámara nupcial; según era costumbre en Castilla, tras el coito fue mostrada «la sábana de la princesa». En ese momento, tocaron «las trompetas, atabales y menistriles altos» y se iniciaron grandes fiestas en la villa que duraron siete días; tras las celebraciones, el arzobispo de Toledo ofició a los príncipes una misa solemne en la colegiata de Santa María y les dio la bendición de la Iglesia, según recoge la Crónica anónima” (Isabel del Val Valdivieso, “Isabel la Católica: una mujer para el trono de Castilla” p. 20).

Esa boda tenía un problema: Fernando e Isabel eran primos segundos. Necesitaban, pues, una bula papal para casarse. En condiciones normales era un trámite. Pero el papa Paulo II (1464-1471) se negó a concederla. No quería enemistarse con Enrique IV y el rey de Portugal, que habían solicitado los mismo para el matrimonio entre Isabel y Alfonso V, ni con el rey de Francia, que deseaba casar a su hermana con la princesa castellana, estaba enfrentado con Juan II y tenía mucha influencia sobre el papa. Así que se falsificó una bula que el papa anterior, Pío II (1458-1464), habría concedido a Fernando en el último año del pontificado para casarse con cualquier pariente. Seguramente, la falsificación fue realizada por el arzobispo de Toledo y contó con la colaboración del legado pontificio Antonio de Veneris, obispo absentista de León, que trabajaba ya para Juan II. Y seguramente Fernando tenía que conocer y haber autorizado la falsificación, pues debía saber que su padre no había conseguido la bula (y no podía regresar sin casarse). En cambio, Isabel aseguró que desconocía que la bula era falsa, pues declaró después “tener «saneada la conciencia», quizá porque Venier y Carrillo le dieron seguridades canónicas sobre este asunto” [I. del Val Valdivieso, “Isabel la Católica”, p. 21]. Lo grave del asunto es que Isabel había basado sus derechos en la ilegitimidad del segundo matrimonio de Enrique IV por carecer de la dispensa por parentesco, lo que convertía a Juana en bastarda y la excluía de la sucesión. Ciertamente, había más diferencias. También había sido irregular la anulación del primer matrimonio de Enrique IV. Y el rey no mostró interés en corregir esas deficiencias; como ya se indicó, cuando murió la primera mujer, el rey se consideró viudo y contempló la posibilidad de volver a casarse con la madre de Juan la Beltraneja. Y habría sido muy sencillo que lo hiciera, porque el Papa –preocupado por la situación de Castilla, dada la amenaza turca– mandó un legado con plenos poderes, Veneris, para arreglar el problema de las ilegitimades que habían llevado al reino a la guerra civil. En cambio, la boda de Isabel fue celebrada por el primado de la Iglesia española con la asistencia del legado pontificio. Simplemente, la presencia de Veneris, con tales poderes, podía considerarse que legitimaba el matrimonio. Es muy posible, además, que lo garantizara a los contrayentes. En todo caso, los Reyes Católicos consiguieron la dispensa en 1471, en el primer año del sucesor de Paulo II. Y lo cierto es que los rivales de los Reyes Católicos no utilizaron el argumento de la falta de la dispensa papal para criticarles. La importancia de la cuestión se encuentra en la sinceridad de las firmes convicciones religiosas de Isabel, que no lo serían tanto si hubiera conocido la falsificación de la bula.

Antes de continuar, conviene hacer un inciso. En el asunto de la sucesión de Enrique IV, la cuestión de la legitimidad fue sólo una más. Los Trastámara eran reyes en Castilla y Aragón porque un bastardo, Enrique II, había matado en 1369 durante una guerra civil a su medio hermano, Pedro I, que era un monarca legítimo. Y en Portugal, la dinastía de Avis también tenía un origen bastardo: Juan I al que se proclamó rey para evitar que otro Juan I, el de Castilla, hijo del mencionado Enrique II, se convirtiera en el monarca de Portugal por su matrimonio con Beatriz de Borgoña, que era la legítima heredera. Y en 1640, para separarse de España, se proclamó monarca de Portugal a Juan IV, que descendía por línea bastarda de aquel Juan I. Los bastardos, o sus descendientes, podían reinar si había suficiente interés (la independencia de Navarra se basaba en la elección de García IV el Restaurador, descendiente por línea bastarda de García III, para separarse de Aragón a la muerte de Alfonso I el Batallador). Y es que hay que tener en cuenta también que “en 1470, la nobleza castellana estaba […] dividida en tres grupos. Tanto los partidarios de la princesa doña Juana, encabezados por el marqués de Villena, como los partidarios de Isabel, dirigidos por el arzobispo de Toledo, Carrillo, pensaban ante todo asegurarse bazas para el futuro. Sólo un sector reducido de la nobleza, en torno a la familia Mendoza, se movía por motivos aparentemente menos mezquinos y se preocupaba por restablecer el prestigio y la autoridad de la institución monárquica; en realidad, este sector miraba por lo suyo, pero de una manera más inteligente: los Mendoza comprendían, en efecto, que lo que convenía, después de un siglo de conquistas aristocráticas, era consolidar lo ganado, querer más era arriesgarse a perderlo todo; para ello, la única garantía era un poder real fuerte y, desde 1473, el jefe de este sector, el cardenal Mendoza, parecía convencido de que la princesa Isabel presentaba, desde este punto de vista, más garantías que doña Juana, estrechamente sometida al clan de Villena” (Joseph Pérez, La España de los Reyes Católicos, pp. 8-9). De hecho, en la etapa final se produjo una inversión de las alianzas: los que habían estado en contra de Juana la Beltraneja, como el marqués de Villena, que fue el primero en cuestionar su legitimidad, o el arzobispo de Toledo, que fue quien más apoyó a Isabel, pasaron a defenderla, y los que habían apoyado a Enrique IV terminaron en el bando de los Reyes Católicos.

El día 8 de septiembre de 1469, Isabel había comunicado por carta a Enrique IV su decisión de casarse con Fernando, lo que el rey ya conocía (y estaba intentando impedir vigilando los caminos). Lo volvió hacer el 12 de octubre, cuando Fernando estaba a punto de llegar a Valladolid. Y finalmente, al día siguiente de la boda, el 20 de octubre, escribió una tercera carta al rey, para comunicar que se había casado (también lo hizo a otros nobles). En esas cartas, Isabel justificaba su decisión. Alegaba que había elegido entre los candidatos que se le habían presentado, lo que era cierto, pero irrelevante, pues Fernando no había sido propuesto por el rey. También recordaba que Fernando era el siguiente en la línea de sucesión. Es más: “era el único varón que tenía derechos sucesorios sobre todos los reinos de España” [Henry Kamen, Fernando el Católico, p. 22]. Y era un peligro que se formara alguna facción que reivindicara que el trono debía recaer en un varón.

Enrique IV no contestó a ninguna de las tres cartas, lo que se tomó como buena señal. Sin embargo, el rey y el marqués de Villena estaban preparando una respuesta más contundente. Se produjo el 25 de octubre de 1470, un año después de la boda de los Reyes Católicos. Fue la declaración de Valdelozoya. Enrique IV desheredaba a Isabel por haber roto el Tratado de Guisando: Juana, cuyo matrimonio con el duque de Guyena se estaba negociando, volvía a ser la sucesora. La reina había jurado que la niña de ocho años era hija de Enrique IV: “Hago juramento a Dios y a Santa María y a la señal de la Cruz que con mi mano derecha corporalmente toqué que yo sé cierto que la dicha Princesa Doña Juana es hija legítima y natural del rey mi Señor y mía, que por tal la reputé y traté y tuve siempre, y la tengo y la reputo ahora”. Significativamente, Enrique IV fue más ambiguo: “Siempre la tuve y la reputé como hija legítima”, se limitó a declarar. La ceremonia concluyó con los desposorios del duque de Guyena, representado por el conde de Boulogne, y Juana. El cardenal Jouffroy, que había negociado el matrimonio, mostró una bula falsa que le permitía absolver juramentos prestados.

La declaración coincidió con el momento de mayor debilidad de los Reyes Católicos, que tenían problemas de dinero y pocos partidarios. Pero la declaración del rey apenas tuvo efectos. Otra cosa hubiera sucedido si se hubiese producido en Cortes. Como alegaba Isabel, el rey no tenía derecho a elegir sucesor. En el Tratado de Guisando, simplemente había reconocido el derecho que tenía Isabel.

A partir de esa época, la situación de los Reyes Católicos fue mejorando. Así, en 1474, los Mendoza, que habían sido el principal apoyo de Enrique IV y custodiado durante años a Juana la Beltraneja, reconocieron a Isabel como legítima sucesora. Partidarios de una monarquía fuerte, veían en la princesa a la persona capaz de restaurar el poder real y pacificar el reino. Pero también tuvo que ver con este cambio el hecho de que Pedro González de Mendoza, que estaba engolfado con Mencía de Lemos y tenía dos hijos, fuera nombrado cardenal gracias al apoyo del padre de Fernando el Católico. El arzobispo de Toledo, que sólo reconocía un hijo sacrílego (Troilo Carrillo), era enemigo de los Mendoza y había aspirado a ese capelo cardenalicio, que consideraba que merecía más por ser el obispo primado de España. Al sentirse traicionado, comenzó alejarse de los Reyes Católicos. Al final, cuando llegó la guerra, combatió en el bando de Juana la Beltraneja (en 1476, solicitó y logró el perdón, pero en 1478 volvió a traicionar a los Reyes Católicos).

En la navidad de 1473, se produjo la reconciliación entre Enrique IV y su hermana, que, tras siete años sin verse, se reunieron en Segovia para pasar las fiestas. El rey conoció también a Fernando, que, llamado por Isabel, se presentó el 1 de enero. Los Reyes Católicos fueron agasajados y Enrique IV les mostró mucho afecto. Hay que tener en cuenta que el rey castellano había vivido sin familia en la última década: la reina seguía viviendo en concubinato con Pedro de Castilla y Fonseca (ambos morirían en 1475 con 36 años, pues habían nacido el mismo año); y Juana la Beltraneja apenas convivió con Enrique IV (casi toda la niñez la pasó custodiada por los Mendoza y los Pacheco). Parece que el rey quedó satisfecho con la oferta de un buen matrimonio para Juana (Enrique “Fortuna”, un Trastámara, primo de Fernando). Pero el rey abandonó Segovia sin reconocer a Isabel como sucesora. Eso sí, ésta pudo quedarse segura en Segovia, que con Madrid, la residencia favorita de Enrique IV, ejercía de capital.

El marqués de Villena, que seguía siendo el valido, se vio perdido y conspiró para que Juana fuera la sucesora. Para eso comenzó a formar un partido y planeó la boda de la niña con Alfonso V de Portugal. Pero falleció, con 55 años, el 4 de octubre de 1474 cerca de Trujillo, adonde se había dirigido para preparar una base por la que el rey portugués pudiera iniciar la invasión. Fue una suerte para los Reyes Católicos, pues su hijo mayor, Diego, que heredó la privanza del rey, no poseía las capacidades del padre y tenía más escrúpulos.

Dos meses después, el 11 de diciembre de 1474, moría en Madrid, a los 49 años, Enrique IV sin dejar testamento. Enterada Isabel, se proclamó reina en Segovia el 13 de diciembre, sin esperar a su marido, que se encontraba a Cataluña combatiendo contra los franceses. Aunque esa proclamación disgustó a su marido, fue un completo acierto. Los partidarios de Juana, una niña de 12 años fácilmente manejable, tardaron en organizarse y dada su escasa fuerza tuvieron que ofrecer la corona a su tío, Alfonso V, para poder iniciar la guerra, que empezó como una invasión portuguesa el 10 de mayo de 1475 (en marzo se había producido ya una revuelta en Alcaraz contra el marqués de Villena). Así, el rey portugués celebró los desposorios con Juana en Plasencia el 25 de mayo, también sin la bula que dispensara del parentesco (el papa no concedió la bula hasta que se enemistó con Juan II porque el rey de Aragón no había aceptado a Aurias Despuig, que residía en Roma, como obispo de Zaragoza, para cobrar sus rentas, y había nombrado para la sede a un hijo bastardo de Fernando el Católico, un niño de siete años; pero Sixto IV terminó anulando la bula antes de que acabara la guerra). El matrimonio no pudo consumarse, por lo que al final de la guerra Juana prefirió profesar como monja en un convento portugués (tras rechazar la oferta de un matrimonio con un heredero de los Reyes Católicos que acababa de nacer y la custodia castellana hasta el día de una boda que, como tantas otras concertadas a tan largo plazo, no era segura). En 1522, durante la revuelta de los comuneros, Juana legó sus derechos a la corona castellana al rey portugués Juan III, un pariente lejano. Murió en 1530, sobreviviendo a todos los protagonistas de este drama.

La Guerra de Sucesión Castellana, que fue más una contienda internacional, en la que Portugal contó con un apoyo de Francia, que una guerra civil, no se debe contar como una contingencia más: La victoria de los Reyes Católicos no fue una cuestión de suerte. La única contingencia que se produjo en ese periodo fue el aborto que tuvo la reina, que sólo había tenido hasta entonces una hija, Isabel, nacida en 1470. La reina quería evitar la ruptura con el arzobispo de Toledo, que había sido principal apoyo y que le había jurado fidelidad como monarca. Con ese fin, embarazada, le pidió una entrevista a Alfonso Carrillo, que se encontraba en Alcalá de Henares. El obispo no sólo se negó, sino que le debió contestar que si llegaba a Alcalá por una puerta saldría de allá por una muy distinta. Isabel, que había partido de Valladolid, muy agotada se dirigió a Toledo para ocupar la plaza. Y allí abortó. Con independencia de que el hubiera sido niño o niña, su nacimiento habría hecho más difícil que la anteúltima hija de los Reyes Católicos, Juana la Loca, cuarta en la línea de sucesión, hubiera heredado la Corona de Castilla y, por tanto, la entronización de los Habsburgo.

La guerra terminó en 1479, el 4 de septiembre (Tratado de Alcaçobas). Fue también ese el año en el que se produjo la unión de las Coronas de Castilla, dada la muerte el 20 de enero del longevo Juan II (1398-1479). Los Reyes Católicos completaron la unidad de España con las conquistas de Gran Canaria (1479-1483), La Palma (1492-1493) y Tenerife (1494-1496), que completaron la ocupación de las Islas Canarias, el reino de Granada (1481-1492), la recuperación del Rosellón y la Cerdaña (1493), la ocupación de Melilla (1497) y del Peñón Vélez de Gomara (1508), y la conquista en una incruenta guerra relámpago del reino de Navarra (1512). Faltaba únicamente Ceuta, en poder de los portugueses desde 1415, que es el único recuerdo de la unión con Portugal, y Olivenza, el “Gibraltar portugués”, anexionada en 1801, tras la breve Guerra de las Naranjas (el Peñón de Alhucemas, ocupado en 1560, y las islas Chafarinas, anexionadas en 1848, no tienen población española). Pero esa unidad era entonces más amplia; incluía la Baja Navarra, abandonada por Carlos V antes de 1530, por los elevados gastos que suponía la defensa del territorio, la Cataluña francesa, perdida en 1659 en el Tratado de los Pirineos (en gran medida por la revuelta de los catalanes de 1640), y Gibraltar, arrebatado por los británicos en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española.

En una época en la que la esperanza de vida apenas superaba los treinta años y los embarazos eran peligrosos, las contingencias continuaron durante el reinado de los Reyes Católicos. Baste decir ahora que de la misma manera que se podría haber completado la unidad de la antigua Hispania (Miguel, nieto de los Reyes Católicos, fue el heredero de las Coronas de Aragón, Castilla y Portugal durante casi dos años), se podría haber vuelto a la fragmentación anterior si Juan de Aragón y Foix, el hijo de Fernando el Católico con su segunda esposa, no hubiera muerto a las horas de nacer en Valladolid el 3 de mayo de 1509 (Fernando el Católico se casó con Germana de Foix para legitimar la reciente conquista del reino de Nápoles y conseguir la alianza de Francia para contrarrestar la que acababa de hacer contra él Felipe el Hermoso; no consumó el matrimonio hasta que fue expulsado de Castilla por una nobleza que quería volver a los tiempos del marqués de Villena, lo que hace que, como señaló Belenguer, “no hay que creer que estuviera demasiado dispuesto a cumplir tales cláusulas más que en la medida de que las circunstancias le obligasen”). El resultado final puede, por tanto, considerarse el intermedio y el que –con gran diferencia– más posibilidades tenía cuando se celebró el matrimonio de los Reyes Católicos en 1469.

Que las contingencias, siempre presentes en cualquier historia, hayan sido tantas no se puede utilizar para concluir que la unidad de España fuera un producto del azar. Todo indica en el siglo XV que se caminaba para una unión de reinos, más temprano o más tarde, con una configuración u otra; ya había un gentilicio, “españoles”, para aunar a los miembros de esa unión (y mucho elementos en común). No tiene sentido pensar que la división que había a mediados del siglo XV podría haberse mantenido hasta nuestra época, cuando fuera de la península ibérica han cambiado todas las fronteras. Que la unión lograda por los Reyes Católicos haya durado más de medio milenio prueba que no fue un accidente producto de las circunstancias. Y es que, como sentenció el gran historiador Giambattista Vico, “las cosas fuera de su estado natural, ni se acomodan, ni duran”. Y, en este caso, la duración ha sido extraordinaria. Si se mira un mapa del año 1516, año en el que murió Fernando el Católico, sólo se reconocerán a Suiza, que todavía formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Portugal y España (Francia todavía se parecía más a la del tratado de Verdún del año 843 que a la de hoy, que es producto de las conquistas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX).

Epílogo

¿Hay algún parecido entre aquella España y la nuestra?

Las épocas cambian mucho, pero los tipos humanos continúan. Cuando redactaba el libro no pensaba en la situación española del momento. Pero lo ocurrido en la última semana me ha hecho recordar a los Reyes Católicos. Cuando llegó Isabel al trono, hacía más de medio siglo que los nobles, los políticos de la época, salvo excepciones, no tenían más proyecto que apoderarse del mayor número de posesiones y rentas de la monarquía. En esa empresa, sobresalió Juan de Pacheco, el político más importante del reinado de Enrique IV el Impotente (1454-1474), del que Luis Suárez, el mayor especialista sobre la Castilla de aquella época, ha afirmado que “la acumulación de bienes primaba por encima de cualquier otra consideración” y que “nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos; de hecho, nunca lo hacía”. Juan de Pacheco, marqués de Villena, traicionó incluso al rey, lo que no le impidió volver a su válido, porque también traicionó a los traidores. Cambió mucho de opinión, pues, por ejemplo, fue el primero en cuestionar la legitimidad de la hija del rey, Juana la Beltraneja, y, al final, fue su máximo defensor. Eso sí: no traicionó al reino. Quizás, la inexistencia de separatistas entonces le evitó tener que hacer de la necesidad virtud. Tampoco pesaba sobre su conciencia la necesidad de mantener con dineros públicos a decenas de miles de partidarios. Los Reyes Católicos acabaron con esos expolios, que arruinaban al país. Ciertamente, a la muerte de Isabel la Católica en 1504, muchos nobles aprovecharon la ocasión para expulsar de Castilla a Fernando el Católico y apoyar al siniestro Felipe el Hermoso, que había llegado a Castilla acompañado de unos nobles corruptos dispuestos a enriquecerse a costa de la monarquía. No se trataba de política, era cuestión de negocios. Afortunadamente, el marido maltratador de Juana la Loca, a la que debía el trono, murió a los dos meses y medio de su proclamación como rey de Castilla. Y Fernando pudo regresar. La suerte de la inmensa mayoría suele depender de circunstancias que afectan a pequeñas minorías.

Bibliografía citada

Azcona, Tarsicio de: “Capitulaciones matrimoniales entre Alfonso V e Isabel de Castilla”. Edad Media, 5, 2002,

Kamen, Henry: Fernando el Católico: Vida y mitos de uno de los fundadores de la España moderna. La esfera de los libros, Madrid, 2015, 381 pp.

Pérez, Joseph: La España de los Reyes Católicos. Arlanza Ediciones, Madrid, 2004, 158 pp.

Suárez Fernández, Luis: Enrique IV de Castilla: La difamación como arma política, RBA, Barcelona, 2006, 604 pp.

Suárez Fernández, Luis: Los Reyes Católicos. Ariel, Barcelona, 2004, 971 pp.

Val Valdivieso, Isabel del: “Isabel la Católica: una mujer para el trono de Castilla”. Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 14, 2004, pp. 7-23.

Walsh, W.T. Isabel, la Cruzada, Espasa-Calpe, Madrid, 4ª ed., 1943, 213 pp.

Antes de que te vayas…