Con la llegada de la agricultura y la ganadería hubo un profundo cambio de mentalidad entre los habitantes de nuestra piel de toro. Al obtener de un flujo de alimento estable dentro de un ámbito prefijado, los nómadas poco a poco fueron asentándose en las vecindades de los campos de cultivo para vigilarlos y protegerlos. Con esto llegaron las primeras responsabilidades y, con ellas, los ahorradores y no ahorradores. También surgiría el sentido de la propiedad y el sentimiento de permanencia a una tierra. El lobo del nacionalismo comenzaba a asomar el hocico.

“Cuando un español canta, o está jodido o poco le falta”

Ajenos aún a todo tipo de nacionalismo y demás despropósitos, lo cierto es que a los nómadas se les complicaba la vida, o, más bien, surgían las primeras diferencias de clases. El cuidado del rebaño y los campos, que ya comenzaban a producir nuestra trilogía patria (olivo, vid y trigo) incluso llegaban a producir algunos excedentes de cuando en cuando lo que, inteligentemente administrados, podrían llegar a generar plusvalía. Y donde hay plusvalía hay poder, hay diferencia y hay ricos y pobres. No podría ser casualidad que la hoz se inventase en este tiempo.

Los individuos más despiertos consiguieron erigirse en régulos o jefes, una especie de capos mafiosos que acabarían deviniendo en poderosos monarcas conforme se aseguraban la supervivencia de su linaje y eran legitimados por el brujo particular de la tribu. Lo del derecho divino y la Iglesia metiendo mano viene de antiguo. Por si fuera poco, estos señores adquirieron armas y contrataron guardaespaldas, lo que incrementaba aún más su poder respecto de sus conciudadanos. Los pobres no tuvieron más remedio que hacerse clientes de algún jefe poderoso y obedecer todos sus caprichos a cambio de la debida protección. Con el tiempo, estas fórmulas clientelares fueron evolucionando hasta la valorada devotio ibérica, donde los guerreros se suicidaban si su jefe llegaba a caer en combate.

Y es que, aunque la competencia por la caza había disminuido drásticamente con el nacimiento de la agricultura, nuestros antecesores le habían cogido el gusto a eso de destriparse unos a otros y, estando nuestra península habitada por centenares de tribus, cada una con costumbres y lenguas diferentes, estos no tenían mucha dificultad en encontrar oportunidad de saciar sus instintos más básicos, sin preocuparse todavía en esas cosas modernas del respeto absoluto al elemento diferenciador.

Cántabros, astures, bastetanos, carpetanos, vacceos, lusitanos, galaicos, turdetanos, suesetanos, ausoceretas, caristios, várdulos… normalmente solo tenían que irte un poco mejor las cosas que al resto para que, haciendo gala de nuestra tradicional solidaridad entre compatriotas, se juntaran unas cuantas tribus y te pasaran por la piedra (o por el hierro o el bronce, según la época). Para simplificar, podríamos dividir a todo este conglomerado en dos etnias bien diferenciadas: íberos y celtas.

Los primeros, bajos y morenos, se asentaron en el sur de la península y el norte de África, y tuvieron más suerte con las minas, la agricultura y el turismo (fenicios y griegos empezaban a descubrir el turismo de sol y playa). Los celtas por su parte eran más altos y rubios, algo más bestias y bastantes más pobres, cosa que intentaban amortizar mediante incursiones en las tierras del sur. Los íberos, por su parte, deseosos de gozar también de la hospitalidad de sus primos del norte, no dudaban en devolverles la jugada. Así que, cuando no estaban discutiendo entre ellos, íberos y celtas se citaban para compartir experiencias y profundas charlas de grupo. No es de extrañar que la novedosa falcata facilitase los viajes piel arriba o piel abajo transformando a ambos grupos en celtíberos tras tantos años de incursiones románticas.

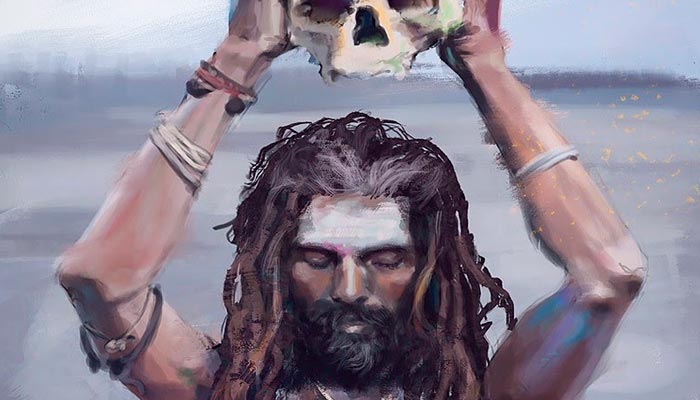

Feroces, bravos y valientes, la vida les traía sin cuidado: morían matando cuando eran derrotados, se suicidaban en masa y cantaban cuando se los crucificaba. De ahí tiene que venir el famoso refrán de: “Cuando un español canta, o está jodido o poco le falta”. Sin la presencia todavía de la santa cruz, los celtíberos rendían culto a montañas, lunas, bosques y ríos (de perdidos al río), aunque en las costas los turistas también conseguían introducir algunos de sus cultos de origen. Fenicios, más tarde griegos, llegaron e introdujeron por las playas de Benidorm dos cosas que en España tendrían desigual prestigio y fortuna: el dinero y el alfabeto.